![]() Ecodesenvolvimento e agroecologia:

caminhos para a afirmação da natureza[i]

Ecodesenvolvimento e agroecologia:

caminhos para a afirmação da natureza[i]

Wandoir Sehn[ii]

Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC)

Santa Cruz do Sul – RS, Brasil

lattes.cnpq.br/2948904738607034

Erica Karnopp[iii]

Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC)

Santa Cruz do Sul – RS, Brasil

lattes.cnpq.br/5350177350091068

Evandro de Oliveira Lucas[iv]

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

Porto Alegre - RS, Brasil

lattes.cnpq.br/0565001330940754

![]()

evandrodeoliveiralucas@gmail.com

Régis Dattein Solano[v]

Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC)

Santa Cruz do Sul – RS, Brasil

lattes.cnpq.br/7432299780101050

![]()

![]()

Ecodesenvolvimento e agroecologia: caminhos para a afirmação da natureza

Resumo

O presente artigo busca refletir as propostas da Agroecologia e do Ecodesenvolvimento como contraponto ao atual modelo de desenvolvimento, sobretudo na agricultura brasileira, altamente usuária dos princípios da modernização da agricultura. O atual modelo agrícola vem causando um rastro de prejuízos ambientais e sociais, em um movimento que Machado e Machado Filho (2014) descrevem como “Negação da Natureza”. Contudo, começam a ser discutidas novas alternativas que buscam reverter, quando possível, os impactos já existentes e construir novos caminhos de desenvolvimento — um movimento que, neste artigo, é denominado “Afirmação da Natureza”. A Agroecologia vem ganhando espaço e reconhecimento ao discutir uma agricultura que respeita e promove a natureza, assim como o Ecodesenvolvimento, uma proposta alternativa, baseada no desenvolvimento local, no equilíbrio e cuidado ambiental e nas forças endógenas das localidades.

Palavras-chave: sustentabilidade; desenvolvimento sustentável; agricultura.

Ecodevelopment and agroecology: paths to affirmation of nature

Abstract

This article seeks to reflect the proposals of Agroecology and Ecodevelopment as a counterpoint to the current development model, especially in brazilian agriculture, which heavily uses the principles of agricultural modernization. The current agricultural model has been causing a trail of environmental and social damage, in a movement that Machado and Machado Filho (2014) describe as “Denial of Nature”. However, new alternatives are beginning to be discussed to reverse (if possible) several of the impacts already present and find new means of development, in a movement treated here in this article as an “Affirmation of Nature”. Agroecology has been gaining space and recognition when discussing agriculture that respects and promotes nature, as well as Ecodevelopment, an alternative proposal, based on local development, balance and environmental care and the endogenous forces of localities.

Keywords: sustainability; sustainable development; agriculture.

1 Introdução

O presente artigo busca refletir as propostas da Agroecologia e do Ecodesenvolvimento como contraponto ao atual modelo de desenvolvimento, sobretudo na agricultura brasileira, altamente usuária dos princípios da modernização da agricultura, também conhecida como “Revolução Verde”. Os sucessivos eventos climáticos que afetam diversas regiões do país e do mundo evidenciam a urgência de uma mudança de paradigmas, uma vez que o atual modelo de desenvolvimento capitalista e neoliberal, predominante tanto no Brasil quanto globalmente, revela-se insustentável.

Esse atual modelo agrícola, consolidado a partir dos anos 1960, vem causando um rastro de prejuízos ambientais e sociais, em um movimento que Machado e Machado Filho (2014) descrevem como “Negação da Natureza”. Para os autores, a negação se materializa quando há devastação da natureza para incorporar novas áreas de agricultura e pecuária, uso desenfreado dos recursos naturais, agrotóxicos e insumos sintéticos, contaminação do solo e das águas, além da concentração de terras que expulsa camponeses do campo. Ainda de acordo com os autores, são métodos que tornam cada vez mais complexa a relação sociedade – natureza. Diante desse cenário, novas alternativas começam a ser discutidas para reverter (se possível) vários dos impactos já presentes e encontrar novos meios de desenvolvimento, em um movimento proposto neste trabalho como “Afirmação da Natureza”, pois trata da “negação da negação”, o caminho alternativo ancorado nos preceitos da Agroecologia e do Ecodesenvolvimento.

Por mais que o termo sustentabilidade também tenha se estabelecido durante este tempo, muitas de suas ações práticas e metodológicas ainda continuam ancoradas a um modelo econômico que explora a natureza em busca de lucro, mesmo quando tentam sustentá-lo por meio da criação de uma imagem favorável. Campanhas publicitárias, como a realizada pelo Rede Globo, que mostra um Agro que é Tech, Pop, Tudo reforçam essa noção. Conforme Santos, Silva, e Maciel (2019), busca criar uma imagem moderna e positiva do sistema capitalista no campo, ao mesmo tempo em que oculta as desigualdades presentes no Brasil rural e, consequentemente, valoriza a concentração fundiária. Em contraposição a essa imagem propagandeada, Elias (2021), ao discutir os mitos e nós do agronegócio no Brasil, revela um setor caracterizado por ser espacialmente seletivo, socialmente excludente, economicamente concentrador e ambiental e culturalmente devastador.

A crise ambiental veio questionar os fundamentos ideológicos e teóricos que impulsionaram e legitimaram o crescimento econômico, negando a natureza e a cultura (Leff, 2006). Diante disso, existe a necessidade de a sociedade criar estratégias que considerem as futuras gerações e a preservação da natureza, ou seja, requer um olhar abrangente para todos os componentes do ecossistema, do qual somos apenas uma parte.

A Agroecologia vem ganhando espaço e reconhecimento ao longo dos últimos anos por diversos atores sociais, desde pesquisadores a agricultores familiares, como um contraponto e caminho alternativo ao modelo agrícola vigente. Esse modelo dominante, baseado nos preceitos da modernização conservadora da agricultura, consolidou-se por meio do uso intensivo de insumos sintéticos, do monocultivo e da integração com indústrias transnacionais, caracterizando-se por práticas predatórias e por uma relação violenta com a terra, forçada a produzir a qualquer custo (Leff, 2002). Portanto, a agroecologia busca promover uma agricultura que respeita os ciclos da natureza e seu ecossistema, valoriza os saberes tradicionais, juntamente com a construção de novos saberes científicos que integrem todas as dimensões presentes no meio rural. Nesse contexto, a Agroecologia propõe uma agricultura que respeita os ciclos naturais e os ecossistemas, valoriza os saberes tradicionais e promove a construção de novos conhecimentos científicos integrados a todas as dimensões do meio rural.

Suas ações também se complementam ao conceito de Ecodesenvolvimento, que se apresenta como uma proposta alternativa, baseada no desenvolvimento local, no equilíbrio e cuidado ambiental, no uso de tecnologias adaptadas à realidade local, nas forças endógenas das localidades, além da participação popular no processo de planejamento (Souza, 2000).

Os questionamentos apontados para reflexão se referem a mudanças necessárias de comportamento e planejamento, pois enquanto a ética e a ótica neoliberal globalizante não forem substituídas por um caminho pautado no respeito à natureza e às pessoas, a ideia de desenvolvimento sustentável continuará sendo apenas um discurso vazio.

2 Negação da natureza: o meio ambiente como objeto de exploração

A observação dos ciclos da natureza e da possibilidade de uso das sementes de plantas alimentícias cria um novo ciclo para a humanidade, com o início da prática da agricultura há mais de 10.000 anos. Desde então, as formas de cultivo passaram por diversas mudanças, desde as plantas cultivadas, formas de cultivo e matrizes energéticas (Mazoyer; Roudart, 2010). No período do neolítico, a humanidade mantinha uma relação harmoniosa com a natureza, utilizando os seus bens comuns e abundantes, e, como descrevem Machado e Machado Filho (2014), vivia-se os “tempos da natureza”.

A base da vida humana naquele período eram os recursos extrativos, tais como a caça, a pesca, os frutos, as fibras e as raízes. São as condições apresentadas que estabeleceram um equilíbrio instável, mantido pelo restabelecimento natural do consumo, limitando a densidade demográfica pelos recursos disponíveis para a sua alimentação (Machado; Machado Filho, 2014).

Aprimorando o uso das sementes, e posteriormente com a domesticação de animais, surge a roça, dando início à prática da agricultura. Começa a transformação de uma sociedade de predadores e coletores para uma sociedade de cultivadores (Mazoyer; Roudart, 2010). Esse novo contexto socioprodutivo oportuniza um crescimento demográfico para além dos limites da produção natural. Para Machado e Machado Filho (2014), aprofunda-se a contradição humano versus bens naturais.

Entretanto, é no último século que a agricultura mundial sofre as maiores mudanças. O trabalho manual é substituído por máquinas, já incrementadas após a Revolução Industrial, primeiro passo para um gigantesco avanço, expresso na atual mecanização agrícola (Machado; Machado Filho, 2014), mas que ganha mais força com o fim da Segunda Guerra Mundial e com o direcionamento da indústria para atender às novas demandas agrícolas. As áreas de cultivo aumentam gradativamente e as fontes de adubação começam a ter maior participação da indústria química. Atrelado a essa dinâmica, está a queima de estoques de combustíveis fósseis (Alier, 2015), necessários como forma de combustíveis e base para a produção de insumos químicos/sintéticos, como a ureia.

Com o advento da descoberta da possibilidade de nutrição das plantas por fertilizantes solúveis e sintéticos e com o uso de agrotóxicos, ocorre a geração de uma nova e promissora frente para a reprodução do capital (Machado; Machado Filho, 2014), implicando em novas formas de apropriação da natureza (Leff, 2006). Esse processo promove a aceleração do tempo produtivo, da recuperação da fertilidade do solo e do controle dos fenômenos naturais. Assim, estabelecem-se as condições tecnológicas para a implementação de monoculturas em larga escala: plantio uniforme em linha, fertilização com produtos químicos solúveis e a adoção de 'tratos culturais' padronizados. Para Machado e Machado Filho (2014), trata-se da negação da proteção da natureza.

Para Leff (2006), esse pensamento consolida a natureza como um instrumento de apropriação, uma fonte infinita de recursos a ser desnaturalizada, fracionada e mutilada, destruindo o equilíbrio do ecossistema para acesso de matérias-primas a serem utilizadas como insumos no processo de produção, agrícola ou industrial. Ao negarmos a função e a importância da natureza, caminhamos para um futuro incontrolado e insustentável, já que “as externalidades negativas da agricultura industrializada geram diferentes impactos à biosfera: impactos no solo, na atmosfera, nos recursos hídricos, na biodiversidade, muitas vezes incontroláveis” (Guzmán, 2001, p. 38).

A natureza é concebida como um bem abundante e gratuito, como uma ordem que tem capacidade própria de regeneração, cuja existência não dependa diretamente do comportamento econômico. A natureza é remetida a um "campo de externalidade" do sistema econômico (Leff, 2006, p. 172).

Com esse processo de modernização da agricultura, não mais se consideram as particularidades regionais presentes, tais como as condições edafoclimáticas, a estrutura fundiária, as relações sociais e a organização das comunidades locais. Cria-se um padrão de aplicação desse modelo a qualquer região de interesse.

O pensamento científico convencional, através do conceito de desenvolvimento, definiu como o "progresso" para as zonas rurais a sua homogeneização sociocultural e, com isso, levou à erosão do conhecimento local, que foi desenvolvido e apropriado mediante a interação entre os homens e a natureza, em cada específico ecossistema. Esta erosão aconteceu através de um processo de imposição paulatina das pautas de relações econômicas, sociais, políticas e ideológicas vinculadas à "modernização", definida e entendida como tal a partir da identidade sociocultural ocidental (Guzmán, 2001, p. 36).

Além das mudanças na paisagem, a modernização da agricultura trouxe transformações sociais e culturais, ao alterar a forma como se percebe a realidade. Segundo Leff (2006, p. 77), a “racionalidade econômica transforma o ser humano em homo economicus, despojando-o de sua relação simbólica com a natureza para submetê-lo a ação mecânica das leis do mercado” (Leff, 2006, p. 77). Para além da natureza, é negado o direito à identidade local.

A terra foi desterritorializada e o camponês foi "descampesinado", separado de sua terra e do sentido de sua existência. Hoje, em nome da preservação da biodiversidade, se homogeneízam os cultivos de exportação, a tecnologia intervém na vida, manipulando genes, gerando uma transgênese que, com seu orgulho produtivo, vence as resistências dos estados livres de transgênicos e as defesas da biossegurança. Em nome da sobrevivência se vai matando a vida (Leff, 2002, p. 38).

Desse modo, a agricultura familiar e camponesa acaba por ser “esmagada” por essa modernização conservadora, que causa uma revolução nada verde, e sim a destruição da agrobiodiversidade. Para Machado e Machado Filho (2014), esse modelo é a consolidação da “Negação da Natureza” (Figura 1), que baseia sua estrutura em monoculturas, envenenamento dos recursos naturais, técnicas capital-intensivas, que por fim, levou à expulsão dos camponeses do campo.

Figura 1 - Origens e resultados sob o olhar da negação da natureza

Fonte: Elaborado pelo autor, 2024. Adaptado de Machado e Machado Filho (2014).

Dessa forma, a Negação da Natureza se manifesta dentro e fora das áreas agrícolas: a liberação de agrotóxicos altamente perigosos através dos órgãos de controle, até a sua utilização sobre as plantas e solos; a atuação do mercado sobre a necessidade de quantidade acima de qualidade, incentivando os monocultivos em grandes áreas de terra; o solo desprotegido, com o plantio “cartesiano” de culturas, aumentando a necessidade de entradas de agrotóxicos para o controle demasiado de pragas e doenças; fertilização sintética entrelaçada ao desenvolvimento de cultivares de alto desempenho, que para render o seu teto máximo, necessitam de um forte aporte de fertilização; e por fim, esse “pacote” atrelado à concentração de terras, que expulsa a população camponesa, negando um “pedaço de chão” a muitas famílias que procuram terra para viver.

A visão mecanicista do mundo produzida pela razão cartesiana e pela dinâmica newtoniana converteu-se no princípio constitutivo da teoria econômica, predominando sobre os paradigmas organicistas dos processos da vida e orientando o desenvolvimento antinatura da civilização moderna. Dessa forma, a racionalidade econômica desterrou a natureza da esfera da produção, gerando processos de destruição ecológica e degradação ambiental que foram aparecendo como externalidades do sistema econômico (Leff, 2006, p. 134).

Ao analisarmos as consequências geradas por esse modelo nas diversas dimensões necessárias para manter a sustentabilidade, a Negação da Natureza promove o desequilíbrio multiescalar, gerado pelos desequilíbrios das diversas dimensões da sustentabilidade, aumentando a necessidade de um debate sobre a insustentabilidade do modelo capitalista e da racionalidade econômica (Leff, 2009).

A crise ambiental se torna evidente nos anos 1960, mostrando a irracionalidade ecológica dos padrões dominantes de produção e consumo, e marcando os limites do crescimento econômico. Dali surge o interesse teórico e político em valorizar a natureza com o propósito de internalizar as externalidades ambientais do processo de desenvolvimento (Leff, 2006, p. 134).

Caminhar em busca de uma alternativa, tanto no campo industrial como na agricultura é o novo horizonte urgente e necessário a ser posto no campo das pesquisas e do planejamento, com base em diversas estratégias já presentes, e que merecem maior atenção e visibilidade.

A natureza em sua extraordinária complexidade, de onde saem os elementos para o permanente movimento e equilíbrio/ equilíbrio e movimento, não está formada por uma ou outra espécie. Ao contrário, está integrada por uma complexidade dinâmica incomensurável composta por seres vegetais e animais, por macro, meso e micro-organismos, tudo isto integrado em ambientes aero e terrestres - solo e subsolo - de onde emerge a harmonia dialética do movimento. Por isso, para desenvolver um método de uso do solo agrícola, há que pensar na integração animal/vegetal e, por consequência, em ambas as produções que são irmãs e interdependentes, há que compreender a agrobiodiversidade, como condição essencial e primeira para o seu uso (Machado; Machado Filho, 2014, p. 31).

Com base na biodiversidade e na sustentabilidade de todos os processos ecológicos, ambientais, sociais e culturais, existem diversas alternativas e propostas, que aqui serão tratadas pela Agroecologia e pelo Ecodesenvolvimento, e que para Machado e Machado Filho (2014) são a construção de alternativas que realizem a “negação da negação”, da qual surge a proposta da Afirmação da Natureza.

3 Afirmação da natureza: contribuições da agroecologia para o ecodesenvolvimento

Ao se colocar como crítica do modelo dominante de desenvolvimento, o Ecodesenvolvimento, descrito por Souza (2000) como uma abordagem normativa ligada aos princípios da economia ecológica, apresenta uma proposta alternativa, baseada no desenvolvimento local, no equilíbrio e no cuidado ambiental, no uso de tecnologias adaptadas à realidade local, nas forças endógenas das localidades, além da participação popular no processo de planejamento (Souza, 2000).

Para o mesmo autor, a economia ecológica surge como uma reação crítica aos princípios da economia ambiental. Esse conceito se diferencia ao entender que o meio ambiente não deve ser enxergado com um propósito de valoração monetária. Para a economia ecológica, a natureza possui uma importância intangível e ultrapassa os limites da atual geração.

Leff (2006) também apresenta que a economia ecológica lança um olhar crítico sobre a degradação ecológica e energética resultante dos processos de produção e consumo, tentando situar o intercâmbio econômico dentro do metabolismo geral da natureza. Para Alier (2015), a economia ecológica favorece mais avaliações multi-critério que a análise custo-benefício, enfatizando a incomensurabilidade de valores.

Ao apresentar uma alternativa que, junto ao aspecto econômico, também busque preservar o meio ambiente, respeitando a diversidade cultural e social, o ecodesenvolvimento propõe uma multidimensionalidade, proposta por Sachs (1993) sendo as dimensões social, econômica, espacial, cultural e ambiental. Para Souza (2000), o Ecodesenvolvimento, para se tornar efetivo, necessita de um aprofundamento dos estudos e da valorização da cultura e do ecossistema local, assim como também o próprio envolvimento das populações locais no planejamento do Ecodesenvolvimento, que conhecem a sua realidade e suas necessidades.

Dessa forma, seria possível uma maior equidade na distribuição do “ter” e da renda, uma gestão mais eficiente dos recursos financeiros, o uso mais justo e socialmente válido dos recursos naturais, uma configuração rural-urbana mais equilibrada e a implementação de um modelo estratégico-participativo do desenvolvimento local (Sachs, 1993). Esses conceitos também estão presentes na proposta da Agroecologia, que surge com o objetivo de promover a transformação da agricultura e dos atuais modelos vigentes, buscando como base o desenvolvimento de práticas agrícolas mais ecológicas e responsáveis, que busquem equilibrar a produção de alimentos, a conservação dos recursos naturais e a preservação das comunidades rurais (Gliessman, 2008; Altieri, 2012).

A Agroecologia se apresenta como uma ciência que constrói uma série de princípios, conceitos e metodologias para estudar, analisar, avaliar e desenhar agroecossistemas sustentáveis. Ela orienta ações para a implementação de estilos de agricultura de base ecológica, considerando as diversas dimensões da sustentabilidade (Caporal; Azevedo, 2011) Segundo Wezel et al. (2009), a Agroecologia se expressa como ciência, prática e movimento social, dimensões que se manifestam de maneiras distintas conforme o contexto político, econômico e cultural de cada país. A partir disso, possui como objetivo transformar o mundo por meio de uma mudança na maneira como produzimos, consumimos, distribuímos e comercializamos alimentos, assim como na forma como nos relacionamos uns com os outros, com ética e responsabilidade social, econômica e política (Sehn, 2023).

O termo “Agroecologia” passa a se firmar como uma referência no Brasil a partir da década de 1990. As organizações da sociedade civil, ligadas à chamada agricultura alternativa, termo utilizado até então para descrever um modelo de produção diferenciado e de baixo impacto, incorporam essa abordagem nas contestações e críticas aos impactos sociais e ambientais gerados pela modernização conservadora da agricultura brasileira (Schmitt, 2013).

Fora daqui, o debate frente a uma agricultura alternativa começou bem antes, no início do século passado, e aos poucos, diversas correntes começaram a se consolidar, como a Agricultura Natural, Agricultura Biodinâmica, Permacultura, Agricultura Orgânica e Agricultura Biológica. Existem diversas formas de se praticar uma agricultura menos invasiva ao meio ambiente, cada uma com uma perspectiva própria sobre seu papel dentro da ecologia (Camargo, 2007).

Foi com Stephen Gliessman, entre 1978 e 1981, e com Miguel Altieri, a partir de 1983, que surgiu o conceito atual de Agroecologia. Para Gliesman (2001), ela é uma ciência que estuda e procura explicar o funcionamento dos agroecossistemas, e proporciona o conhecimento e os métodos necessários para desenvolver uma agricultura ambientalmente correta, que pode ser altamente produtiva e economicamente viável. Para Altieri (2009), a Agroecologia é a disciplina científica que aborda o estudo da agricultura em uma perspectiva ecológica, a qual tem por finalidade analisar os processos agrícolas de forma interdisciplinar.

A partir destas contribuições fundamentais, a Agroecologia ultrapassava o status de termo científico aplicado a qualquer agroecossistema para o conceito hoje em voga, ou seja, fundamentado em sistemas agroecológicos e não na ecologia da agricultura. Suas contribuições permitiram que a Agroecologia expandisse suas bases epistemológicas, ampliando o enfoque técnico mais característico dos anos 1980 com a incorporação das dimensões sociais, econômicas e políticas (Canuto, 2017).

Nesse processo de construção da Agroecologia como ciência, a incorporação de diversas contribuições dos mais variados campos do conhecimento, nos ajudam a entender a crise socioambiental gerada pelos modelos de desenvolvimento e de agricultura convencionais que se mostram insustentáveis, devido principalmente à degradação ambiental e à desigualdade social pelas quais são responsáveis, ao mesmo tempo que contribuem para a reflexão e construção de novos desenhos de agroecossistemas e de agricultura que almejam a sustentabilidade, a partir da multidimensionalidade.

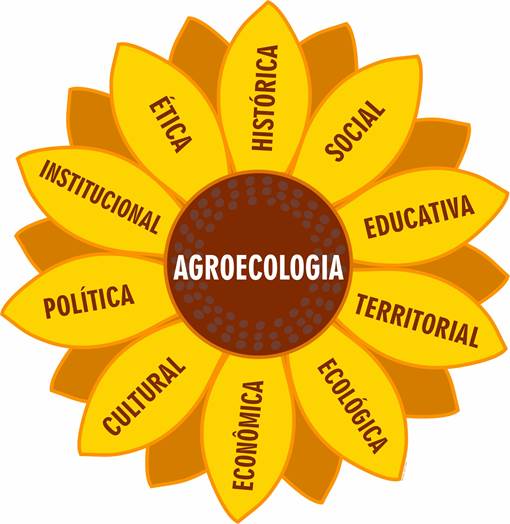

Dentre as principais multidimensões da Agroecologia (Figura 2) elencadas por diversos autores, temos: ambiental, econômica, social, cultural, educativa, institucional, política, ecológica, histórica e ética (Machado; Machado Filho, 2014; Sachs, 1993). A partir da formação das dimensões do Ecodesenvolvimento, desenvolvido por Sachs (1993), novos elementos foram adicionados, a fim de contemplar os desafios contemporâneos, a partir do debate do direcionamento das políticas públicas, o papel das instituições públicas, assim como o papel da educação como agente formador de cidadãos preocupados com o futuro do planeta.

Figura 2 - Multidimensões da Agroecologia

Fonte: Elaborado pelo autor. Adaptado de Sachs, 1993; Machado e Machado Filho, 2014.

Observando os princípios da sustentabilidade, também se apresenta a produção orgânica, que assim como a agroecologia possui um enfoque ecológico para a produção, porém não questiona as relações convencionais do mercado que intensificam as desigualdades sociais e a dependência do capital. A agroecologia, por sua vez, é mais ampla, haja vista que leva em consideração relações socioeconômicas e processos biológicos em conjunto, procurando compreender o agroecossistema como um todo, ou seja, as relações entre animais, pessoas, plantas e solo (Meira, 2012), e também propor métodos de desenvolvimento endógeno para o manejo ecológico dos recursos naturais (Guzmán, 2001).

Souza (2000) define que a Agroecologia é a versão que possui os conceitos de equilíbrios biofísicos (apresentados na economia ecológica) efetivados na prática produtiva, contrapondo o atual modelo agrícola e seu desperdício e dissipação de energia. Os saberes agroecológicos se forjam na interface entre as cosmovisões, teorias e práticas (Leff 2002).

A Agroecologia, como reação aos modelos agrícolas depredadores, se configura através de um novo campo de saberes práticos para uma agricultura mais sustentável, orientada ao bem comum e ao equilíbrio ecológico do planeta, e como uma ferramenta para a autosubsistência e a segurança alimentar das comunidades rurais (Leff, 2002, p. 37).

Da mesma forma que plantas e animais são adaptados a cada realidade, as práticas e manejos agrícolas também devem se adaptar conforme as peculiaridades de cada propriedade. Diante disso, as práticas agrícolas de manejo agroecológico e as tecnologias de caráter popular devem ser flexíveis e variáveis, observando condições de solo, clima, mercado, bem como as condições sociais dos agricultores (Figura 3). É a agroecologia como caminho para o equilíbrio ecológico, social e cultural (Sehn, 2023).

Figura 3 – Conjunto de ações e práticas para o equilíbrio ecológico

Fonte: Elaborado por Sehn (2023). Adaptado a partir de Articulação Nacional de Agroecologia (ANA), 2020.

Neste contexto da abordagem agroecológica, o potencial endógeno é fundamental e serve como ponto de partida para qualquer projeto de transição agroecológica, fenômeno que descreve a conversão de modelos convencionais de agricultura para as de base ecológica. Isso ajuda na compreensão dos fatores socioculturais e agroecossistêmicos que são a base estratégica para qualquer iniciativa de desenvolvimento rural ou para a criação de agroecossistemas com altos níveis de sustentabilidade (Caporal; Paulus; Costabeber, 2006).

As práticas agroecológicas nos remetem à recuperação dos saberes tradicionais, a um passado no qual o humano era dono do seu saber, a um tempo em que seu saber marcava um lugar no mundo e um sentido da existência... como sapateiros, alfaiates ou ferreiros; como músicos e poetas. À época dos saberes próprios (Leff, 2002, p. 36).

A Agroecologia apresenta a possibilidade de uma convivência humana com formas de agricultura que não apenas sobrevivem, mas também contribuem para o aumento da complexidade dos ecossistemas, em vez de levá-los ao esgotamento. Em oposição às práticas agrícolas extensivas e à monocultura, que resultam em empobrecimento ambiental, simplificação dos ecossistemas e redução da biodiversidade e refúgio entre organismos, a agroecologia valoriza a diversidade de formas de vida, incluindo plantas, animais e seres humanos (Figura 4). Ao buscar construir caminhos para uma sustentabilidade de fato, pautadas a partir da agroecologia, os atores “devem garantir o incremento da biodiversidade e da diversidade cultural, minimizando, ao mesmo tempo, as dependências às quais os etnoecossistemas estão submetidos” (Guzmán, 2001, p. 43).

Figura 4 - Perspectivas propostas na afirmação da natureza

Fonte: Elaborado pelo autor, 2024.

A partir das contribuições da Agroecologia dentro da perspectiva de Ecodesenvolvimento, se fortalece a proposta da Afirmação da Natureza. Agora como uma contraposição à Negação da Natureza descrita por Machado e Machado Filho (2014), a monocultura dá lugar aos policultivos, à diversidade de plantas cultivadas e manejadas no ambiente, aumentando desta forma a biodiversidade daquele ambiente. O solo protegido a partir da cobertura vegetal, manejo adequado e uso de técnicas e tecnologias para conservação do solo, evita a erosão de nutrientes, de solo e da matéria orgânica, aumentando assim também a sua fertilidade natural, diminuindo a necessidade de aporte externo de nutrientes.

As ações que promovem a coletividade entre os agricultores, por meio de cooperativas ou associações, fortalecem as relações sociais e contribuem para superar os desafios da prática agroecológica. O resgate, a conservação e a multiplicação das sementes crioulas, além de garantir a preservação genética, também promovem a valorização dos saberes populares e da cultura local. A utilização de insumos orgânicos, produzidos localmente ou na região, favorece o equilíbrio ecológico dos agroecossistemas. Além disso, a criação de condições para a permanência no campo — como o acesso à terra, ao crédito e a políticas públicas específicas — é fundamental para estimular a permanência da juventude rural e garantir a continuidade da agricultura familiar.

4 Considerações finais

O desenvolvimento proposto ao longo da Revolução Verde para campo brasileiro foi progressivamente afastando agricultores do ambiente, conformando um modo de agricultura expresso na Negação da Natureza. Essa negação gerou, e ainda gera, uma crise na agricultura. O modelo de desenvolvimento criado na Revolução Verde já se revela desgastado e incapaz de recriar-se a partir de premissas sustentáveis, uma vez que sua lógica fundamenta-se na exploração da natureza.

Diante desse desgaste e da necessidade de pensar uma perspectiva que promova a Afirmação da Natureza, a Agroecologia e o Ecodesenvolvimento oferecem um olhar alternativo, ao identificar e reconhecer os caminhos alternativos que buscam construir manejos sustentáveis, valorizam os saberes tradicionais e populares, não negam a ciência, valorizam todas as formas de vida e estimulam a integração entre campo e cidade.

Contudo, essas estratégias não podem ser adotadas de forma fechada e imutável, pois ainda se faz necessário analisar continuamente as práticas e ações desenvolvidas, de modo a diminuir os impactos causados, principalmente em gargalos ainda sensíveis de planejamento, como a comercialização, logística e implementação de políticas públicas para transição dos atuais modelos agrícolas.

A perspectiva construída pela agroecologia busca essa virada de chave, transitando de uma agricultura estruturada na Negação da Natureza para uma Agricultura fundamentada na sua Afirmação. Diante disso, identificamos que o Ecodesenvolvimento se sustenta como uma perspectiva capaz de incorporar as propostas construídas pela ciência agroecológica.

Por fim, apontamos a necessidade da realização de estudos junto aos povos do campo, em territórios que expressam esses paradigmas: de um lado, o modelo que busca ser dominante, construído ao longo da Revolução Verde, a partir da Negação da Natureza; de outro, uma alternativa que sempre existiu entre os povos do campo, expresso na Agroecologia e na Afirmação da Natureza. Visualizamos, a partir desse trabalho, a necessidade de estudos que analisem as práticas desenvolvidas pelos atores em processos de produção agroecológicos e que têm um papel fundamental na contribuição para o Ecodesenvolvimento como alternativa ao modelo de desenvolvimento em curso.

Referências

ALIER, J. M. Economia ecológica. In: INTERNATIONAL ENCYCLOPEDIA OF THE SOCIAL AND BEHAVIORIAL SCIENCES. [S. l.]: Elsevier, 2015. (Tradução Joseph S. Weiss e Clóvis Cavalcanti).

ALTIERI, M. Bases científicas para uma agricultura sustentável. 3. ed. São Paulo: Expressão Popular, 2012.

CAMARGO, P. Fundamentos da transição agroecológica: racionalidade ecológica e campesinato. Agrária, São Paulo, n. 7, p. 156-181, 2007.

CANUTO, J. C. Agroecologia: princípios e estratégias para o desenho de agroecossistemas sustentáveis. Redes, Santa Cruz do Sul, v. 22, n. 2, p. 137-151, abr. 2017. Disponível em: https://online.unisc.br/seer/index.php/redes/article/view/9351. Acesso em: 1 maio 2025.

CAPORAL, F. R; PAULUS, G; COSTABEBER, J. A. Agroecologia: matriz disciplinar ou novo paradigma para o desenvolvimento rural sustentável. [Paraná]: Instituto Federal do Paraná, 2006. Disponível em http://biblioteca.emater.tche.br:8080/pergamumweb/vinculos/000005/000005f5.pdf. Acesso em: 10 nov. 2022.

CAPORAL, F. R.; AZEVEDO, E. O. de. Princípios e perspectivas da agroecologia. [Paraná]: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná: Educação a Distância, 2011.

ELIAS, D. Mitos e nós do agronegócio no Brasil. Geousp, São Paulo, v. 25, n. 2, e182640, 2021. Disponível em: https://www.scielo.br/j/geo/a/RbJHXNzykF8jP9Tn8BbQqBv/. Acesso em: 1 maio 2025.

GLIESSMAN, S. R. Agroecologia: processos ecológicos em agricultura sustentável. 4. ed. Porto Alegre: Ed. da Universidade UFRGS, 2008.

GUZMÁN, E. S. Uma estratégia de sustentabilidade a partir da Agroecologia. Agroecol. e Desenv. Rur. Sustent., Porto Alegre, v. 2, n. 1, p. 35-45, jan./mar. 2001. (Tradução de Francisco Roberto Caporal).

LEFF, E. Agroecologia e saber ambiental. Agroecol. e Desenv. Rur. Sustent., Porto Alegre, v. 3, n. 1, p. 36-51, jan./mar. 2002. (Tradução de Francisco Roberto Caporal).

LEFF, E. Racionalidade ambiental: a reapropriação social da natureza. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006.

LEFF, E. Ecologia, capital e cultura: a territorialização da racionalidade ambiental. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 2009.

MACHADO, L. C. P.; MACHADO FILHO, L. C. P. Dialética da agroecologia. 1. ed. São Paulo: Expressão Popular, 2014.

MAZOYER, Marcel; ROUDART, L. História das agriculturas no mundo: do neolítico à crise contemporânea. São Paulo: Editora UNESP; Brasília, DF: NEAD, 2010.

MEIRA, S. G. A agroecologia na relação campo-cidade. XXI In: ENCONTRO NACIONAL DE GEOGRAFIA AGRÁRIA, 21., 2012, Uberlândia. Anais [...]. UFU-Universidade Federal de Uberlândia. Uberlândia: UFU, 2012. Tema: Territórios em Disputa: os desafios da geografia agrária nas contradições do desenvolvimento brasileiro. Disponível em http://www.lagea.ig.ufu.br/xx1enga/anais_enga_2012/eixos/1222_1.pdf. Acesso em: 01 jun. 2020.

SACHS, I. Estratégias de transição para o século XXI. In: BURSZTYN, M. Para pensar o desenvolvimento sustentável. São Paulo: Brasiliense, 1993. p. 29-56.

SANTOS, A. D. G.; DA SILVA, D. V.; MACIEL, K. N. A campanha publicitária “Agro é tech, agro é pop, agro é tudo”, da Rede Globo de Televisão, como difusora da propaganda sobre o agronegócio no Brasil. Revista Eletrônica Internacional de Economia Política da Informação da Comunicação e da Cultura, [s. l.]: UFS, v. 21, n. 1, p. 46-61, 2019.

SCHMITT, C. Transição agroecológica e desenvolvimento rural: um olhar a partir da experiência brasileira. In: SAUER, S.; BALESTRO, M. V. (orgs.). Agroecologia e os desafios da transição agroecológica. 2. ed. São Paulo: Expressão Popular, 2013. p. 177-204.

SEHN, W. Os caminhos da transição agroecológica: desafios e avanços da agroecologia na região do Vale do Rio Pardo-RS/Brasil. 2023. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Regional) – Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC, Santa Cruz do Sul, 2023.

SOUZA, R. S. Entendendo a questão ambiental: temas de economia, política e gestão do meio ambiente. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2000.

WEZEL, A. et al. Agroecology as a science, a movement and a practice. A review. Agronomy for Sustainable Development, [s. l.], v. 29, n. 4, p. 503-515, 2009.