Moda feminina e

políticas de inovação: desigualdades no Polo de Confecções do Agreste

Pernambucano[i]

Moda feminina e

políticas de inovação: desigualdades no Polo de Confecções do Agreste

Pernambucano[i]

Franciclézia de Sousa Barreto Silva

Universidade do estado do Rio Grande do Norte (UERN)

Florianópolis – SC, Brasil

lattes.cnpq.br/3882414577607536

![]()

Moda feminina e políticas de inovação: desigualdades no Polo de Confecções do Agreste Pernambucano

Resumo

Este artigo analisa como diferentes produtores de moda feminina no Polo de Confecções do Agreste Pernambucano acessam políticas públicas de incentivo à inovação, incluindo recursos financeiros e apoio técnico. A pesquisa, realizada em 2018 por ocasião da tese de doutorado da autora, envolveu levantamento bibliográfico, observação em campo e 47 entrevistas com produtores de moda feminina e representantes de instituições atuantes no Polo. Os resultados evidenciam a existência de desigualdades no acesso a incentivos técnicos e financeiros no território, indicando que os produtores mais estabelecidos se beneficiam de forma desproporcional desses recursos. Por outro lado, a maioria — formada por micro e pequenas unidades produtivas sem registro e com baixa capacidade de capitalização — enfrenta obstáculos de caráter estrutural que limitam sua inserção e permanência nas políticas de fomento. Essa dinâmica desvela a fragilidade das redes de relacionamento e a necessidade de intervenção estatal para mitigar as desigualdades socioterritoriais crescentes.

Palavras-chave: desigualdades socioeconômicas; confecções; inovações.

Women's fashion and innovation policies: Inequalities in the Agreste Pernambucano Apparel Hub Complex

Abstract

This article analyzes how different women's fashion producers in the Agreste Pernambucano Apparel Hub access public policies to encourage innovation, including financial resources and technical support. The research, carried out in 2018 as part of the author's doctoral thesis, involved a bibliographical survey, field observation and 47 interviews with womenswear producers and representatives of institutions working in the cluster. The results show that there are inequalities in access to technical and financial incentives in the territory, indicating that the more established producers benefit disproportionately from these resources. On the other hand, the majority - made up of unregistered micro and small production units with low capitalization capacity - face structural obstacles that limit their inclusion and permanence in development policies. This dynamic reveals the fragility of relationship networks and the need for state intervention to mitigate growing socio-territorial inequalities.

Keywords: socioeconomic inequalities; clothing; innovations.

1 Introdução

O Polo de Confecções do Agreste Pernambucano destaca-se hoje como um dos mais representativos do setor têxtil e de vestuário do Brasil, tanto pelo volume de produção quanto pela relevância socioeconômica para a região. Em meio a realidades marcadas por ciclos de seca e crises agrícolas, esse arranjo produtivo — confecção de “sulanca”, como originalmente se conhece tal produção — surge como alternativa de desenvolvimento local, substituindo gradativamente o cultivo do algodão na região. Diante das mudanças profundas no semiárido nordestino, tornou-se inviável o retorno à produção de algodão na região, como apontado por Araújo (2009).

Historicamente, o avanço da atividade confeccionista do Polo se fundamenta na capacidade de adaptação de espaços residenciais em pequenas unidades produtivas familiares — as chamadas “facções” ou “fabricos” — que, ao serem incorporadas ao ambiente doméstico, descentralizaram e familiarizaram o processo produtivo (Milanês, 2015; Xavier, 2006). Essa heterogeneidade organizacional e espacial desafia noções de evolução linear do mercado de trabalho, ao evidenciar uma mescla complexa entre modelos assalariados e formas atípicas e precárias de produção.

Estima-se que o Polo produza aproximadamente 250 milhões de peças de vestuário por ano, englobando segmentos como moda feminina, masculina, praia e fardamento, e sustenta direta e indiretamente cerca de 400 mil empregos (Maia/NTCPE, 2018, apud Silva 2020). Em 2012, apenas Caruaru e Santa Cruz do Capibaribe concentravam 62% das unidades produtivas (11.699 estabelecimentos) e 60% dos trabalhadores formais (63.936 pessoas) — segundo levantamento realizado pelo SEBRAE (2013). Segundo Maia (NTCPE, 2018, apud Silva, 2020), a renda média no Agreste Pernambucano, em 2018, superava tanto a média estadual quanto a nacional. Até 2014, antes do agravamento da crise econômica, a região ainda oferecia ampla diversidade de ocupações, muitas delas fora do mercado formal. Apesar desses números, continua forte a informalidade e a desigualdade na distribuição dos ganhos, o que reforça a necessidade de políticas públicas mais inclusivas voltadas às especificidades locais.

Ancorado no debate sobre desenvolvimento regional — entendido aqui como melhoria das condições de vida, além do simples aumento de produto —, o presente estudo dialoga com Furtado (1983), para reforçar que o desenvolvimento econômico resulta de uma combinação de ganhos quantitativos e qualitativos que repercutem no bem-estar social. E, seguindo Mazzucato (2014), reforça-se que cabe ao Estado atuar não só como regulador, mas também como indutor de inovação, equilibrando redes de poder e mitigando desigualdades territoriais.

Sob a perspectiva schumpeteriana, a inovação atua como força motriz da dinâmica capitalista, desencadeando ciclos de “destruição criadora” ao introduzir produtos, processos e configurações organizacionais inéditas (Schumpeter, 1997). Já os autores evolucionistas enfatizam que essa inovação não surge isoladamente, mas em redes locais de aprendizagem, nas quais saberes tácitos e explícitos se entrelaçam em um contínuo processo de “economia da aprendizagem” (Lundvall, 1985). Embora as políticas de Arranjos Produtivos Locais (APLs), focadas nessa ótica, tenham se consolidado no Brasil a partir dos anos 2000, críticos como Brandão, Costa e Alves (2006) alertam para a necessidade de transcender a lógica setorial e dinamizar toda a hinterlândia dos aglomerados.

A partir dos anos 2000, o Polo de Confecções do Agreste de Pernambuco passou a atrair atenção de agentes públicos e privados, materializada em linhas de financiamento, apoio técnico e criação de espaços institucionais de suporte. Já no período marcado por governos de viés neodesenvolvimentista no Brasil, se observou uma maior articulação entre políticas industriais, de ciência, tecnologia e inovação (CT&I) e sociais, com objetivo de incluir pequenos empreendedores em programas voltados à modernização e à competitividade (Silva, 2020).

Diante desse cenário, o artigo busca mostrar de que modo diferentes produtores de moda feminina, localizados nos municípios de Caruaru e Santa Cruz do Capibaribe, em Pernambuco, inovam e acessam — ou não — as políticas públicas de incentivo à inovação, especialmente aquelas voltadas ao suporte técnico e ao financiamento de suas atividades produtivas. Pretende-se, com isso, lançar luz sobre os limites e potencialidades das intervenções estatais em territórios marcados por fortes assimetrias socioeconômicas.

2 Aspectos metodológicos

Adotou-se uma abordagem qualitativa, com o objetivo de compreender a lógica de funcionamento do Polo de Confecções do Agreste Pernambucano (PCA) e as práticas concretas de inovação adotadas por seus diversos produtores, apoiando-se em recortes históricos para evidenciar as dinâmicas territoriais.

O percurso investigativo compreendeu revisão sistemática da literatura, avançando posteriormente para a etapa de trabalho de campo, na qual foram realizadas entrevistas semiestruturadas. Essa ferramenta metodológica possibilitou o ajuste das perguntas ao contexto de cada entrevistado, respeitando a diversidade de experiências e permitindo a exploração de percepções específicas — especialmente no que se refere às estratégias adotadas pelos produtores diante das oportunidades e barreiras ao acesso a incentivos à inovação. Em outras palavras, o roteiro forneceu uma estrutura orientadora para a conversa, sem restringir as respostas. Essa flexibilidade contribuiu para a identificação de aspectos relevantes que enriqueceram a análise qualitativa.

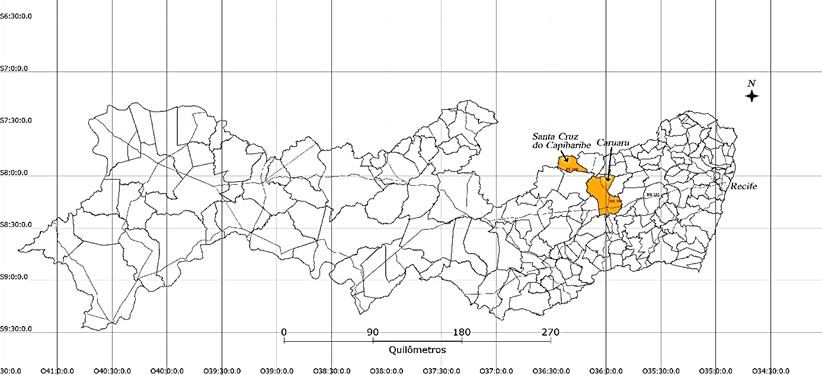

A seguir, apresenta-se o mapa 1, com a localização da área de estudo e vias de acesso.

Mapa 1 – Área de estudo e as principais vias de acesso ao PCA – 2019

Fonte: Malha do IBGE, 2015. Vias segundo o DNIT[1], 2019. Cartografia Rosana França (Silva, 2020).

Caruaru (PE) é um município brasileiro que se destaca por uma diversidade notável em suas atividades econômicas e culturais. A cidade tem uma presença significativa no setor têxtil, compartilhando essa importância com outras indústrias, além de se destacar na arte figurativa e na agricultura. A cidade é amplamente reconhecida pelas animadas festividades juninas e por um comércio e serviços robustos. A feira da Sulanca, localizada no Parque 18 de Maio, é um marco da cidade, tanto que foi nomeada Patrimônio Cultural e Imaterial pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 2006 (Silva, 2020). Outro ponto de interesse é a comunidade do Alto do Moura, renomada por sua produção artesanal de peças de barro, que a UNESCO classificou como o maior centro de arte figurativa das Américas (Silva, 2020).

Santa Cruz do Capibaribe, a 188 km de Recife, consolidou‑se como um dos principais polos têxteis do Agreste pernambucano. O município é responsável por cerca de 30% da produção do Polo têxtil do estado, com uma forte presença de empresas especializadas em moda íntima e beachwear (Entenda [...], 2019). Predominam as pequenas e microempresas — muitas vezes informais, sem CNPJ — distribuídas em residências e galpões, onde grande parte da população se dedica à costura, corte, bordado e comercialização de insumos e máquinas de costura. Além disso, Santa Cruz do Capibaribe é a sede do Moda Center, o maior parque de feiras da América Latina, inaugurado em 2006.

Ao todo, foram realizadas 47 entrevistas em 2018: 29 com produtores locais e 18 com representantes das instituições que compõem o arranjo institucional do Polo. A seleção dos participantes seguiu um critério intencional e não probabilístico, visando representar a diversidade produtiva da região. Inicialmente, elaborou‑se uma lista de informantes com base em estudos anteriores; em seguida, essa lista foi ampliada em campo pela técnica de “bola de neve”, o que possibilitou identificar agentes relevantes não contemplados na fase preliminar (Silva, 2020).

Com base na estrutura conceitual de inovação adotada (Silva, 2020) — em que as competências das empresas emergem tanto das interações internas entre seus departamentos quanto das relações externas com outras firmas e instituições — os participantes foram divididos em duas categorias principais:

1. Grupo 01: Instituições públicas e privadas que atuam no suporte e governança do Polo de Confecções do Agreste.

2. Grupo 02: Unidades produtivas do subsegmento de moda feminina, abarcando diferentes perfis organizacionais e graus de formalização.

Abaixo, na figura 1, ilustrativo do Arranjo Institucional:

Figura 1 – Grupo 01: Organismo Institucional do PCA – 2018

Fonte: Elaboração própria, 2020.

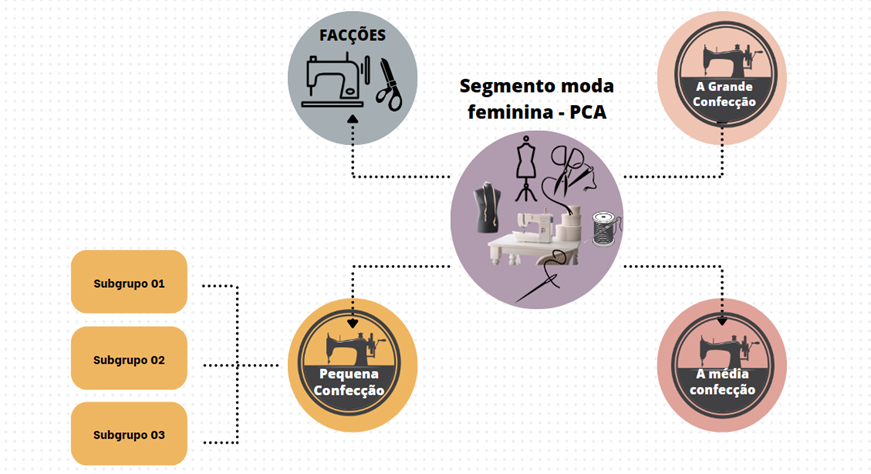

Para o segundo grupo (Figura 2) — as unidades produtivas — a coleta em campo foi organizada segundo duas lógicas de atuação na cadeia (Silva, 2020).

. Produtores de produto final: unidades cuja atividade principal era a confecção de peças acabadas, prontas para o consumidor final.

. Produtores de etapa intermediária: oficinas e facções dedicadas a etapas específicas do processo (corte, bordado, acabamento etc.), fornecendo componentes ou serviços para outras empresas do Polo.

Dessa forma, a análise pôde capturar tanto estratégias de quem fecha a peça pronta quanto dinâmicas de quem atua em elos especializados do arranjo produtivo[2].

Figura 2 – Grupo 02: o subsegmento moda feminina do PCA – 2018

Fonte: Elaboração própria, 2020.

Os dados foram sistematizados e tratados a partir da análise de conteúdo, com foco na identificação de padrões de acesso aos recursos públicos, práticas de inovação e obstáculos enfrentados pelos produtores. Por fim, os resultados foram agrupados segundo dois eixos — tipo de produtor (final vs. intermediário) e nível de inserção no circuito do Polo —, o que permitiu revelar de forma clara as desigualdades na apropriação dos incentivos à inovação.

3 Resultados e discussões

Os dados analisados revelam um cenário complexo no Polo de Confecções do Agreste Pernambucano (PCA), onde o impulso à inovação convive com desafios históricos e estruturais. Por um lado, há uma rede institucional ativa, composta por diferentes agentes que buscam fomentar o desenvolvimento produtivo. Por outro, persistem barreiras que limitam o acesso efetivo a esses apoios, especialmente entre os pequenos produtores. O tópico traz uma reflexão sobre esses contrastes, iniciando pela articulação institucional e pelas políticas de fomento, e, em seguida, explorando as especificidades do subsegmento de maior produção – a moda feminina.

3.1 O PCA e o impulso à inovação

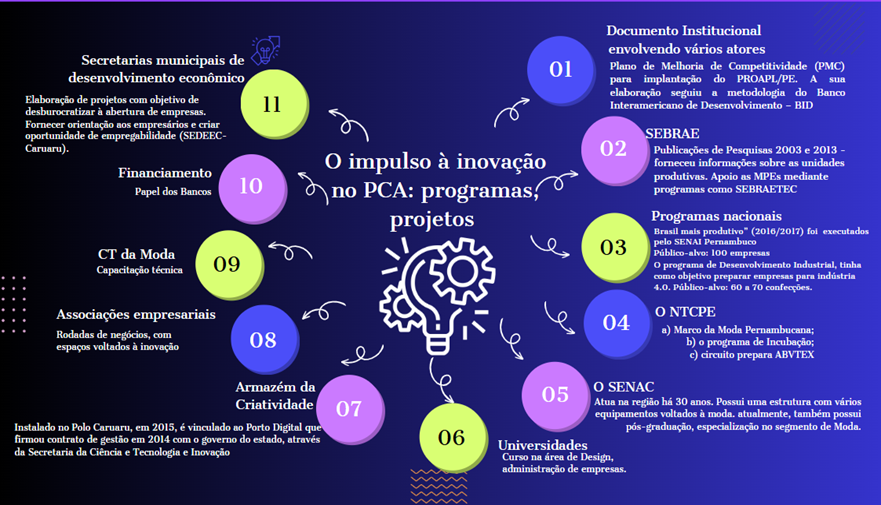

Além da cadeia produtiva e do complexo industrial, o território abriga uma ampla rede institucional (Figura 3), composta por órgãos governamentais; o Núcleo Gestor da Cadeia Têxtil e de Confecções em Pernambuco (NTCPE); entidades representativas, como sindicatos e associações; o Sistema “S”; universidades; e agências de fomento.

Esse conjunto institucional, ao oferecer apoio — direto ou indireto — às atividades produtivas, evidencia a interdependência entre o Polo e seu contexto: o complexo não apenas molda o território, mas também é moldado pelas dinâmicas de mercado e pelas redes de governança local. Sob uma perspectiva evolucionista, o desenvolvimento regional emerge justamente dessa trama de interações contínuas entre atores, instituições e processos de inovação, em que aprendizagem coletiva e adaptação constante definem a configuração socioespacial do Agreste pernambucano. No Brasil, essa abordagem é particularmente reconhecida sob o termo "Arranjos Produtivos Locais (APL)", conforme descrito por Cassiolato et al e seus colaboradores, em 2017.

A figura 3 sintetiza os principais programas e projetos identificados em campo em 2018, incluindo:

- Linhas de financiamento;

- Iniciativas de capacitação técnica (SENAI, SENAC, CTModa);

- Parcerias acadêmico‑industriais (universidades, centros de pesquisa);

- Projetos de incubação e apoio de orientação mercadológica (SEBRAE, PROAPL‑PE);

- Rede de governança territorial (NTCPE, associações e sindicatos), entre outros.

Essa rede multidimensional evidencia como o incentivo à inovação é articulado por múltiplos agentes e instrumentos, reforçando a dinâmica do território.

Figura 03 – O impulso à inovação no PCA: Programas e Projetos (2018)

Fonte: Elaboração própria, 2020.

Durante o desenvolvimento da pesquisa, foram identificados programas, projetos e iniciativas de inovação no PCA, conforme Figura 03. Também foi verificado, por meio dos dados repassados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que o Nordeste aumentou sua participação nos desembolsos quando observado o acumulado de 2007 a 2017 — uma tendência que também se reflete em Pernambuco (Silva, 2020). Os recursos destinados pelo BNDES ao estado, no setor de confecção de vestuário e acessórios, alcançaram um montante acumulado de R$ 158.979.985,82, representando 1,71% do total.

Esse aumento nos desembolsos começou a ser observado em 2008, ganhou força a partir de 2010 e passou a apresentar sinais de retração em 2014, em consonância com o agravamento da crise econômica daquele período. Em 2016, os valores sofreram um impacto ainda mais significativo, reflexo das políticas contracionistas adotadas entre 2015 e 2016 (Silva, 2020). Ver gráfico 1:

Gráfico 01 - Participação das Ufs nos desembolsos realizados pelo BNDES para o segmento de confecção de artigos de vestuário e acessórios – Brasil (2007-2017)* (em unidade de real)

Fonte: Dados do BNDES, 2018. Elaboração própria, 2020.

Obs.: *Valores corrigidos INPC/IBGE, 31/12/2018.

A despeito dessa realidade, os dados demonstram que Sudeste e Sul ainda concentram a absorção dos recursos desembolsados pelo BNDES. A participação do Nordeste nos desembolsos destinados pelo BNDES ao setor de confecção de artigos de vestuário e acessórios não ultrapassa os 11%. Já Pernambuco figura como o terceiro estado que mais recebe recursos na região nordestina, sendo superado apenas pela Bahia (2,73%) e pelo Ceará (3,97%). Entretanto, sua participação não alcança sequer os 2% quando considerados os desembolsos totais no âmbito nacional (Silva, 2020).

No Polo do Agreste, os desembolsos para o segmento de confecções têm concentrado recursos e investimentos nessa região em particular, especialmente em Caruaru, Toritama e Santa Cruz do Capibaribe. As empresas pernambucanas, incluindo aquelas do Polo de Confecções do Agreste, têm como principais opções de financiamento o Cartão BNDES, o BNDES Finame e o BNDES Automático, com destaque para a preferência pelo Cartão BNDES como a linha mais utilizada para acesso a recursos do BNDES (Silva, 2020).

A distribuição dos recursos por porte do estabelecimento reflete a predominância das micro e pequenas empresas como receptoras dos financiamentos do BNDES, destacando a importância desses estabelecimentos para a economia e o desenvolvimento do setor de confecções no estado de Pernambuco.

O que se percebe é que, quando bem estruturados e realmente acessíveis a todos os perfis de empresa, os incentivos à inovação podem fazer uma diferença real. Eles têm o poder de estimular novas ideias, transformar processos, repensar modelos de negócios e abrir caminhos para produtos mais criativos e competitivos. Com apoio financeiro, capacitação e orientação técnica, muitas empresas — especialmente as que enfrentam mais obstáculos — ganham fôlego para inovar e crescer. E, nesse movimento, fortalecem não apenas seus próprios negócios, mas também o dinamismo e a competitividade do Polo de Confecções como um todo. No entanto, a realidade presente no PCA é outra, tendo em vista que poucos acessam os incentivos e recursos voltados à inovação.

No Polo do Agreste Pernambucano, observa-se uma diversidade de produtores atuando em uma engrenagem produtiva complexa, marcada predominantemente pela informalidade. A ausência de CNPJ, realidade da maioria das unidades produtivas da região, limita o acesso a apoios institucionais e a diferentes recursos financeiros. Na análise realizada por Silva/Banco do Brasil, em 2018 (Silva, 2020), destaca-se a importância de ampliar a formalização dessas unidades de 20% para, ao menos, 40%. O entrevistado também apontou uma redução na adesão ao uso do Cartão BNDES por parte dos empresários, em razão do aumento das exigências, mesmo com as taxas de juros da instituição sendo mais atrativas do que as praticadas pelos bancos comerciais.

No que se refere ao perfil dos produtores, observou-se a presença de diferentes grupos no território. Alguns se destacam por assumirem um perfil mais claro de empresários, enquanto outros são produtores por dominarem o fazer da confecção, embora atuem em condições mais precárias, muitas vezes sem fábrica própria e em espaços de menor visibilidade.

No Polo de Confecções do Agreste Pernambucano (PCA), as grandes empresas — que representam a minoria — já alcançam elevados níveis de produtividade e inserção em mercados mais amplos, inclusive internacionais. O território também abriga pequenas empresas, bem estruturadas, que vêm conseguindo ampliar sua produtividade a partir da qualificação das matérias-primas, da aquisição de máquinas e equipamentos modernos e da introdução de recursos eletrônicos em seus processos produtivos. São produtores que, por terem acessado recursos públicos em etapas iniciais e apostado na inovação, já começam a colher os resultados desse investimento, abrindo novas possibilidades para seus negócios (Silva, 2020).

Há ainda aqueles que seguem operando sob condições de informalidade, assim como outros cuja presença no setor está ligada unicamente à busca por sobrevivência (Silva, 2020). Trata-se, em sua maioria, de produtores pouco capitalizados, que enfrentam dificuldades para sustentar suas atividades. Esses produtores, frequentemente invisibilizados nas políticas públicas, não podem ser negligenciados. Representam a maioria e demandam um olhar mais atento e ações efetivas por parte do Estado.

Já o uso intensivo de terceirizações e subcontratações, característico das relações de trabalho no território, evidencia a intensificação da superexploração do trabalho, uma prática evidente no contexto brasileiro. Assim, percebe-se que as relações de subordinação do trabalho ao capital não estão mais restritas a um espaço físico, como o chão de fábrica — uma característica da realidade produtiva regida pelo padrão fordista, predominante até 1970. No ambiente produtivo do século XXI, o capitalismo se expande e utiliza novas formas de organização e gestão do trabalho, além de adaptar antigas práticas de acordo com os interesses do capital (Silva, 2020).

Na região Nordeste, práticas de flexibilização têm se intensificado, incluindo a expansão da relação empresa-cooperativa, considerada uma experiência bem-sucedida nessa área. Analisando esse cenário, Tavares (2002, p. 25) afirmou que “[...] só é possível pensar a questão social no Nordeste se formos capazes de compreender as particularidades dessa região e o modo como a mesma se insere na economia globalizada”.

Essa compreensão dos determinantes da questão social no Nordeste, fundada nas elaborações de Tavares, permite reafirmar que essa região não foge às determinações gerais observadas em nível nacional. Com efeito, as condições e relações de trabalho no Brasil, de um modo geral, têm incitado constantemente o crescimento de práticas informais, as quais passam a servir de peça fundamental e condição de ocupação considerável da força de trabalho ativa (Silva, 2020).

No PCA, a inovação em produtos é bastante limitada, com maior ênfase sendo dada à inovação de processos, organizacional e de marketing. As “Grandes Confecções” — empresas formais e bem estruturadas que adotam a filosofia de Lean Manufacturing — são as que inovam no aprimoramento contínuo de qualidade, gestão, ambiente de trabalho e organização. Elas inovam em produtos, processos produtivos, marketing e estrutura organizacional, desenvolvendo coleções próprias e investindo na capacitação contínua de funcionários e gestores — um número pequeno pode ser enquadrado nessa realidade. Essas empresas também estabelecem parcerias estratégicas com universidades, para estágios e recrutamento de técnicos, além de se filiarem a sindicatos e associações empresariais, fortalecendo sua competitividade no mercado. Elas estão em número reduzido no PCA (Silva, 2020).

A dinâmica entre os setores público e privado, com foco na inovação e infraestrutura, também foi abordada pelos entrevistados da pesquisa. Duarte/SENAC, por exemplo, considerou essa relação deficiente, devido à falta de uma participação mais ativa do Estado. O Estado foi visto como fundamental para fornecer suporte financeiro, regulamentar práticas justas e incentivar a pesquisa e o desenvolvimento, criando um ambiente mais propício para a inovação e a melhoria da infraestrutura (Silva, 2020).

Para Duarte/SENAC, em 2018, enquanto iniciativas privadas, como a construção do Moda Center em Santa Cruz do Capibaribe, avançavam no território, o suporte público, muitas vezes, ficou para trás (Silva, 2020). Essa discussão dialoga com os argumentos de Mazzucato (2014), que defende o papel ativo do Estado para assumir riscos que o setor privado tende a evitar, sobretudo em áreas estratégicas como inovação e infraestrutura. Nessa mesma perspectiva, Theis (2015), ao analisar o setor privado brasileiro, destaca que as empresas inovam pouco diante dos altos riscos e dos investimentos de longo prazo requeridos, sugerindo que o Estado deve atuar para preencher essa lacuna.

No caso do Polo de Confecções do Agreste Pernambucano, esse cenário se evidencia: a predominância da informalidade, as dificuldades de acesso a financiamento formal e a aversão ao risco limitam fortemente a capacidade de inovação e o potencial de crescimento de grande parte das unidades produtivas.

Para Mazzucato (2014), o Estado deve "[...] comandar o processo de desenvolvimento industrial, criando estratégias para o avanço tecnológico em áreas prioritárias". A autora acrescenta uma contribuição analítica importante ao avaliar que, nem sempre, o Estado se move ou atua proporcionalmente à sua capacidade. Ela cita uma série de exemplos, como os da Apple e da Compaq, que evidenciam o papel inovador e dinâmico do Estado. E demonstra que, por trás dessas tecnologias, está a mão ativa do Estado, financiando as fases iniciais do processo de inovação. Isso permite que ela afirme que o Estado é um agente capaz de assumir riscos que o setor privado não quer assumir. Além disso, em caso de êxito, Mazzucato defende que o Estado deve receber rendimentos considerados necessários para alimentar o ciclo de inovação.

Diante dos desafios impostos à inovação em um mercado mais aberto e competitivo, a tendência é fortalecer as parcerias público-privadas. Nesse contexto, a abordagem de Mazzucato (2014) sobre a divisão do trabalho inovador destaca a importância de avaliar o tipo de parcerias público-privadas que são construídas nos territórios. Para a autora, uma compreensão superficial desse processo tem levado à formação de parcerias ineficazes e, por vezes, "parasitárias", nas quais os recursos públicos acabam sendo desperdiçados, sem promover os efeitos transformadores esperados.

Mazzucato argumenta que o Estado não deve se limitar a corrigir falhas de mercado ou a atuar como um mero articulador de negócios privados. Suas funções devem ir além disso. O Estado deve conduzir o processo de crescimento econômico impulsionado por inovações, implementando políticas integradas que, no futuro, possam refletir no bem-estar da população.

3.2 O subsegmento moda feminina

Detalhando a produção de moda feminina nos municípios selecionados, a pesquisa revelou que o nível tecnológico no Polo de Confecções do Agreste (PCA) ainda é muito baixo, considerando o universo das unidades produtivas, apesar dos esforços de melhorias observados nos últimos anos. Não se pode esquecer que, no Brasil, a confecção é menos automatizada devido à natureza artesanal da montagem das peças (Fechali; Dwyer, 2010).

A análise do subsegmento selecionado para o estudo — moda feminina — revelou que os processos de inovação se manifestam de forma localizada, aparecendo apenas em determinadas etapas do processo produtivo. Observou-se que as inovações incrementais fazem parte da rotina das unidades produtivas, expressando-se em práticas como a readequação da divisão de tarefas internas, o remanejamento de funcionários entre diferentes máquinas e as mudanças na infraestrutura física de algumas empresas. Tais iniciativas têm contribuído efetivamente para a introdução de inovações organizacionais no setor (Figura 4), ainda que de modo gradual e pontual (Silva, 2020).

Figura 4 – PCA: Sistema CAD e máquinas de estamparia e bordados (mais de uma empresa/unidades produtiva) – 2018

|

|

|

Fonte: Elaboração própria, 2020.

As unidades (Figura 5) em posições inferiores no circuito produtivo pouco inovam em comparação às empresas mais bem colocadas na cadeia. A maioria imita modelos de televisão, redes sociais e revistas, ou seja, copiam. No entanto, como explica Zaoual (2006, p. 68), “[...] mesmo para imitar, é preciso inovar, e isso deve se dar na base das práticas locais”. São dinâmicas enraizadas no local — afinal, o que chega na economia informal são as “migalhas” da modernidade, recombinadas com as tradições da localidade (Zaoual, 2006). Isso descreve bem o Polo do Agreste de Pernambuco, onde a produção segue o estilo fast fashion (cópia rápida) e valoriza a rápida descartabilidade, exigindo constante renovação dos produtos (Silva, 2020).

Nessa realidade, a maioria copia modelos e não cria moda autoral.

Figura 5 – Uds[3] em Santa Cruz do Capibaribe (2018): estoque de materiais

Fonte: Elaboração própria, 2020.

A partir da pesquisa, aferiu-se que o acesso aos recursos governamentais e às linhas de crédito para inovação no PCA é desigual, favorecendo os produtores mais estruturados e financeiramente capazes, que ditam parâmetros como preço, quantidade e tecnologia na cadeia produtiva, subordinando outros produtores. Isso proporciona mais oportunidades de inovação para os produtores do topo da cadeia (Silva, 2020).

A partir do estudo, elencam-se as principais barreiras enfrentadas pelas unidades produtivas do Polo de Confecções do Agreste de Pernambuco para produzirem e inovarem:

I – Falta de informação: Empresas que não estão bem-informadas sobre as oportunidades de incentivo à inovação disponíveis no Polo de Confecções do Agreste de Pernambuco têm enfrentado dificuldades em identificar e acessar os recursos necessários para promover práticas inovadoras em suas unidades produtivas.

II – Desigualdades no acesso: Empresas menos estruturadas, com menor capacidade financeira e com relações menos consolidadas no território, têm enfrentado dificuldades em acessar os benefícios das políticas de incentivo, o que pode perpetuar as disparidades existentes. O alcance dos projetos desenvolvidos no PCA é pequeno; as feiras organizadas anualmente, com fins de projeção da produção da região, por exemplo, se restringem a poucos produtores — os bem estruturados e com recursos.

III – Limitações de capacitação: A falta de capacitação e qualificação da mão de obra tende a representar uma barreira significativa para as empresas que buscam inovar. A ausência de profissionais qualificados e treinados para desenvolver e implementar projetos inovadores, ou utilizar maquinário moderno, pode dificultar a adoção de práticas inovadoras no setor.

IV – Fragmentação das redes de relacionamento: A posição privilegiada dos produtores no topo da cadeia oferece mais oportunidades para a introdução de inovações em comparação aos demais produtores. Devido às relações subordinadas entre os produtores da base e os do topo, estes últimos tendem a introduzir mais inovações em seus processos produtivos.

Não se pode ignorar, no entanto, que, em alguns espaços, haja coesão entre grupos de produtores e a proximidade geográfica possa gerar externalidades positivas significativas. Por outro lado, existem situações de subordinação dos produtores da base em relação aos produtores do topo da cadeia, baseadas em elementos invisíveis, como relações pessoais e de amizade. Esses fatores podem contribuir para que as reais relações de produção na região não sejam completamente reveladas ou compreendidas.

Os incentivos à inovação podem, sim, reduzir as desigualdades no setor de confecções, desde que as políticas e projetos sejam concebidos sob critérios de equidade e extensão real ao território — promovendo o “transbordamento” das ações para além dos polos mais visíveis. Garantir o acesso a esses benefícios a empresas de todos os portes e graus de formalização cria um ambiente mais justo e dinâmico para a inovação.

Esse desafio exige, conforme ressaltam Brandão, Costa e Alves (2004), que a política pública atue em três frentes:

1. Fomentar o desenvolvimento local, não apenas o crescimento setorial;

2. Estender os efeitos positivos à hinterlândia do aglomerado;

3. Dinamizar a economia mesorregional por meio das inter-relações entre diferentes polos produtivos.

O fato é que, o discurso de uma “cooperação territorializada” harmônica ignora a existência de hierarquias, os mecanismos de geração de riqueza e os processos de apropriação desigual (Brandão, Costa e Alves, 2004) —, uma crítica que também norteia a análise desta autora.

Adicionalmente, Dallabrida (2017, p. 138) adverte que o maior desafio é o fato de que "[...] as políticas públicas dependem muito da base de coalizão político-ideológica dos governos, em cada momento histórico [...]".

4 Considerações finais

A indústria da moda feminina em Caruaru e Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste do estado de Pernambuco, traz revelações muito além dos números ou estatísticas. Na sua dinâmica diária, carrega marcas profundas de um território marcado por desigualdades históricas, formas híbridas de trabalho e a reinvenção de estratégias de sobrevivência ao longo dos anos.

Ficou claro, ao longo da investigação, que as relações produtivas no Polo de Confecções estão estruturadas com base em uma complexa rede de inter-relações e hierarquias que não podem ser totalmente explicadas pela lógica econômica, mas por condições sociais e territoriais que orientam as atividades produtivas na região. Os produtores ocupam posições muito diferentes nesta cadeia: alguns são mais organizados e têm maior acesso à informação, crédito e tecnologia, enquanto outros estão inseridos em redes familiares ou pequenas oficinas, trabalhando em condições muito mais vulneráveis, muitos sem acesso à informação.

A inovação, embora fosse a tendência do momento nas políticas públicas, representou apenas um caminho aberto para poucos. Na confecção, as práticas de inovação geralmente surgem nas fases iniciais ou específicas do processo produtivo e são amplamente aproveitadas por aqueles que já desfrutam de posições favoráveis no Polo. E não é coincidência que esses produtores sejam exatamente os que mais conseguem acessar os incentivos públicos disponíveis.

Em contrapartida, um amplo segmento de pequenos produtores permanece à margem desses processos, mantendo condições de trabalho marcadas pela informalidade e pela precariedade. Sem acesso aos recursos necessários para qualificar sua produção, esses produtores também veem limitadas suas chances de ampliar a inserção em mercados mais competitivos.

Abandonada por um papel sólido do Estado — planejando e implementando políticas que possam afetar essas desigualdades —, a região tende a reproduzir e, em vários casos, a agravar essas assimetrias. A pandemia da Covid-19 e a crise econômica apenas tornaram essa realidade mais evidente: as medidas de emergência não foram bem direcionadas para quem mais precisava delas, e os produtores informais — que representam a base da produção local — acabaram ainda mais desprotegidos.

A situação no Agreste é complexa. Mas também é um espaço fértil para o trabalho de pensar o desenvolvimento a partir do território, suas contradições e sua riqueza cultural e produtiva. Este é um passo essencial na construção de políticas públicas mais justas, inclusivas e sustentáveis. E, como mesmo analisaram Brandão, Costa e Alves (2006), é fundamental que as estratégias de desenvolvimento territorial ultrapassem a lógica do crescimento setorial e sejam capazes de articular o desenvolvimento de forma mais ampla.

É nesse esforço que este trabalho se insere: contribuir para o debate sobre o desenvolvimento em contextos periféricos, olhando para além da economia formal e lançando luz sobre os protagonistas, os territórios e as estratégias que, embora muitas vezes invisibilizados nos grandes projetos de planejamento econômico, seguem sendo essenciais para a vida que pulsa no Agreste pernambucano.

Referências

ARAÚJO, Tânia Bacelar de. Desenvolvimento regional no Brasil. In: FURTADO, Celso et al. (org.). O pensamento de Celso Furtado e o Nordeste hoje. Rio de Janeiro: Contraponto: Centro Internacional Celso Furtado de Políticas para o Desenvolvimento: Banco do Nordeste do Brasil, 2009. p. 33-43.

BRANDÃO, Carlos Antônio; COSTA, Eduardo J. M. da; ALVES, Maria Abadia da Silva. Construir o espaço supralocal de articulação sócio-produtiva e das estratégias de desenvolvimento: Os novos arranjos institucionais. In: DINIZ, Clélio Campolina; CROCCO, Marco (org.). Economia regional e urbana: contribuições teóricas recentes. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2006. p. 195-223

CASSIOLATO, José Eduardo et al. RedeSist 20 anos: cooperando, criando conceitos, influenciando políticas e acumulando aprendizados. In: MATOS, Marcelo Gerson Pessoa de et al. (org.) Arranjos produtivos locais: referencial, experiências e políticas em 20 anos de RedeSist. 1. ed. Rio de Janeiro: E-papers, 2017. p. 15-29.

DALLABRIDA, Valdir Roque. Teorias do desenvolvimento: aproximações teóricas que tentam explicar as possibilidades e desafios quanto ao desenvolvimento de lugares, regiões, territórios ou países. Curitiba: CRV, 2017.

ENTENDA a influência do Polo têxtil no agreste pernambucano. In: AGRESTE TEX, [s. l.], 2019. Disponível em: https://agrestetex.fcem.com.br/entenda-a-influencia-do-polo-textil-no-agreste-pernambucano/. Acesso em: 19 fev.2019.

FERGHALI, Marta Kasznar; DWYER, Daniela. As engrenagens da moda. 2. ed. Rio de Janeiro: Ed. Senac Rio, 2010.

FURTADO, Celso. Teoria e política do desenvolvimento econômico. São Paulo: Abril Cultural, 1983.

LUNDVALL, Bengt-Åke. Product innoyvation and user-producer interaction. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, 1985. Disponível em: https://vbn.aau.dk/files/7556474/user-producer.pdf. Acesso em: 14 jun. 2017.

MAZZUCATO, Mariana. O Estado empreendedor: desmascarando o mito do setor público vs. setor privado. São Paulo: Portfolio-Penguim, 2014.

MILANÊS, Renata Bezerra. Costurando roupas e roçados: as linhas que tecem trabalho e gênero no agreste pernambucano. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais) – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, 2015. Disponível em: http://r1.ufrrj.br/cpda/wp-content/uploads/2015/05/COSTURANDO-ROUPAS-E-RO%C3%87ADOS-AS-LINHAS-QUE-TECEM-TRABALHO-E-G%C3%8ANERO-NO-AGRESTE-PERNAMBUCANO.pdf. Acesso em: 1 nov. 2016.

SEBRAE - SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (org.). Estudo econômico do arranjo produtivo local de confecções do agreste pernambucano, 2012. Relatório final. Recife, maio 2013. Disponível em: https://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Anexos/Estudo%20Economico%20do%20APL%20de%20Confeccoes%20do%20Agreste%20-%20%2007%20de%20MAIO%202013%20%20docx.pdf. Acesso em: 13 maio 2016.

SILVA, Franciclézia de Sousa Barreto Silva. Inovação produtiva, trabalho e Desenvolvimento Regional:as relações que costuram a produção de confecções no agreste de Pernambuco. 2020. 292 f. Tese (Doutorado em Planejamento Urbano e Regional) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2020.

SCHUMPETER, Joseph A. Teoria do desenvolvimento econômico: uma investigação sobre lucros, capital, crédito, juro e o ciclo econômico. São Paulo: Editora Nova Cultural, 1997.

TAVARES, Maria Augusta. A questão social e suas expressões no Nordeste. In: SERVIÇO SOCIAL: temas em debate. EDUFAL, 2002. p. 19-31.

THEIS, Ivo Marcos. Desenvolvimento científico e tecnológico e território no Brasil. Chapecó: Argos, 2015.

XAVIER, Maria Gilca Pinheiro. O processo de produção do espaço urbano em economia retardatária: aglomeração produtiva em Santa Cruz do Capibaribe (1960-2000). 2006. 255 p. Tese (Doutorado em Desenvolvimento Urbano) – Universidade Federal de Pernambuco, 2006. Disponível em: http://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/3096. Acesso em: 22 nov. 2016.

ZAOUAL, Hasson. Nova economia das iniciativas locais: uma introdução ao pensamento pós-global. Rio de Janeiro: DP&A: Consulado Geral da França: COPPE/UFRJ, 2006.