Incorporaciones

técnicas en el deporte de playa para el empresariamiento de sí[i]

Incorporaciones

técnicas en el deporte de playa para el empresariamiento de sí[i]

Macarena Elzaurdia Diaz

Universidad de la Republica Uruguay (UDELAR)

Montevidéu, Uruguai

lattes.cnpq.br/1336894078220656

![]()

Incorporaciones técnicas en el deporte de playa para el empresariamiento de sí

Resumo

El deporte de playa en Uruguay surge dentro de un contexto económico y político en el cual se consolidan prácticas afines al avance neoliberalismo. De esta forma, analizar los discursos de las deportistas integrantes de la delegación oficial uruguaya de beach handball, permitió señalar la hibridación que sufre la playa a partir de las emergentes prácticas deportivas que allí tienen lugar así como las implicancias de la configuración de dicho territorio en ocasión de la relación con el cuerpo que las jugadoras establecen. Las actualizaciones de la industria cultural luego de la revolución digital de la década del 90, consumaron nuevas formas de relacionarse con el cuerpo y de ser deportista. En este escenario, el empresariamiento de sí en el deporte es solidario con las posibilidades técnicas y actualizaciones económicas que se evidencia singularmente en el estudio del beach handball del alto rendimiento en Uruguay.

Palabras-clave: deporte; cuerpo; playa; espectáculo.

Technical incorporations in beach sports for self-entrepreneurship

Abstract

Beach sport in Uruguay origins in an economic and political context in which practices related to the advance of neoliberalism are consolidated. In this way, analyzing the speeches of the athletes who are members of the official Uruguayan beach handball delegation made it possible to point out the hybridization that the beach suffers from the emerging sports practices that take place there, as well as the implications of the configuration of said territory on occasion. of the relationship with the body that the players establish. The updates of the cultural industry after the digital revolution of the 90s created new ways of relating to the body and being an athlete. In this scenario, self-entrepreneurship in sport is in solidarity with the technical possibilities and economic updates that are particularly evident in the study of high-performance beach handball in Uruguay.

Keywords: sport; body; beach; show.

Incorporações técnicas em esportes de praia para o autoempreendedorismo

Abstract

Os desportos de praia no Uruguai surgem num contexto económico e político em que se consolidam práticas relacionadas com o avanço do neoliberalismo. Desta forma, a análise dos discursos dos atletas integrantes da delegação oficial uruguaia de handebol de praia permitiu apontar a hibridação que a praia sofre com as práticas esportivas emergentes que ali acontecem, bem como as implicações da configuração do referido território por ocasião da relação com o corpo que os jogadores estabelecem. As atualizações da indústria cultural após a revolução digital dos anos 90 criaram novas formas de se relacionar com o corpo e de ser atleta. Neste cenário, o autoempreendedorismo no esporte se solidariza com as possibilidades técnicas e atualizações econômicas que ficam particularmente evidentes no estudo do handebol de praia de alto rendimento no Uruguai.

Keywords: esporte; corpo; praia; mostrar.

Introducción

El deporte de playa se presenta en el siglo XX como una nueva posibilidad para el tiempo de “veraneo” (Soares, 2016) dentro del cual tanto deportistas como espectadores encuentran sensaciones solidarias a lo que llamaremos formas de vida neoliberales. La continua, ampliada y renovada sensación de deuda (Deleuze, 1991; Lazzarato, 2013; Sibilia, 2025), orienta nuevos usos del tiempo libre, así como del cuerpo en el espacio. Al mismo tiempo, la transformación de esas prácticas, sugiere la posibilidad de extraer del cuerpo el máximo valor posible, lo cual exige una búsqueda no solo por exhibirlo sino también por hacer de esta exhibición algo rentable.

El contexto de playa promueve el aumento de valor de cuerpo que practica deporte, al mismo tiempo que amplía los tiempos y los espacios para hacer deporte. La curiosidad que adviene en la deportivización (Alabarces 1998; Elias, 1988) de la playa y la turistificación (Campodónico, 2020) del deporte, es la de maximizar las posibilidades del rendimiento asegurando que los y las deportistas cuenten con exigencias deportivas incluso durante los tiempos de descanso. Estas transformaciones son orientadas por una búsqueda de “volverse más profesional” a la vez que se acompaña de la posibilidad de encontrar en el deporte una nueva sensación para quienes hacen turismo de playa.

Estar en una playa donde existen estadios de arena, permite agregar un nuevo componente a lo espectacular del escenario turístico que allí se configura. Al mismo tiempo, practicar un deporte en las últimas décadas del siglo XX y en la actualidad, incita a sus practicantes a incorporar formas neoliberales de relacionarse con el cuerpo y con la playa en donde la imagen ingresa en un funcionamiento empresarial transformando las formas no solo de ver y verse sino también de sentir y sentirse. Estas trasformaciones tienen lugar a partir de las actualizaciones tecnológicas que le son facilitadas a la “familia”[1] del deporte luego de la revolución digital de la década del 90 (D’Assunção, 2022) así como por sus efectos sobre el consumo y el espectáculo.

El siguiente artículo tiene por objetivo presentar algunos de los resultados obtenidos en un trabajo de investigación que procuró indagar acerca de la relación con el cuerpo en el deporte de alto rendimiento para el caso de la selección femenina de beach handball uruguayo. Partiendo de lo que las deportistas de la selección uruguaya dicen sobre el deporte, la playa y el cuerpo, se buscó indagar acerca de los avances neoliberales en las relaciones con el cuerpo facilitados por las actualizaciones tecnológicas, señalando las particularidades que presenta el deporte de playa en general y el beach handball uruguayo de forma singular.

De esta forma, se realizaron también observaciones a entrenamientos y campeonatos que involucraron a jugadoras de la delegación oficial sostenidos a nivel nacional en el marco del circuito federal, organizado por la Federación Uruguaya de Handball, llevados adelante entre diciembre del 2020 y febrero del 2022. También se realizaron entrevistas a una fotógrafa, un dirigente, dos jueces y tres entrenadores.

El trabajo de investigación desarrollado permitió analizar los datos empíricos en cuatro categorías: cuerpo, playa, selección y alto rendimiento. El análisis de cada categoría, así como de sus intersecciones permitió esbozar algunas reflexiones sobre las transformaciones que implicaron la incorporación de técnicas empresariales para acompañar los requerimientos del proceso de deportivización que atraviesa el beach handball en Uruguay. Las deportistas se vuelven unas minuciosas gestoras de su propio cuerpo con el fin de poder alcanzar el rendimiento deportivo que la práctica deportiva implica, así como con los requerimientos que el espectáculo de la playa exige.

Acerca de la hibridación de la playa, el turismo y el deporte

Los espacios para practicar deporte se han configurado en el último siglo, con énfasis en las últimas décadas, como espacios híbridos (Sasatelli, 2012) en los que se conjugan no solo la posibilidad de observar un espectáculo deportivo sino también de involucrarse con el mismo en una búsqueda por maximizar el disfrute. Cada vez más los espectadores buscan no solo consumir de lo que el espectáculo deportivo ofrece sino que el tiempo destinado a la observación precisa de una articulación con otros consumos que para así lograr la productividad del tiempo destinado así como la maximización del disfrute que el mismo proporciona.

El deporte de playa a partir de los emergentes estadios de arena, se compromete con el ofrecimiento de un espectáculo para quienes habitan la playa o para quienes solo se dirigen a la misma convocados para ver o practicar algún deporte. Esta llegada a la playa, rápidamente sumerge a la familia del deporte en una hibridación de sentidos respecto al “ver” y al “hacer”, al mismo tiempo que amplía las posibilidades de quienes veranean.

La búsqueda de imágenes espectaculares de quienes realizan el deporte y no solo de quienes lo ven, encuentra en el nuevo escenario de playa un nuevo alcance. Practicar deporte para ser visto, al tiempo que lo que se hace es premiado por su espectacularidad visual como en el caso del beach handball, confirma el totalitarismo de la imagen en la sociedad actual. Ante la filmación del deporte, los gestos espectaculares se enaltecen y evidencian cuales son las sensaciones que se muestran, venden y mercantilizan facilitando la adhesión de espectadores y de nuevos practicantes.

La hibridación de la playa, se da en un contexto histórico y social en el cual tiene lugar lo que Elías (1988) señala como proceso de “deportivización”, caracterizado por la racionalización y la dominación del cuerpo, del tiempo y del espacio. De esta forma, la playa, así como el cuerpo que practica deporte en la playa, se ve inmerso en este proceso de deportivización (Alabarces 1998; Elias 1988; Mora 2018) hibridado en la actualidad por otros procesos que implican también a la playa y a la relación con el cuerpo que en la misma se particulariza.

Junto al proceso de deportivización señalaremos al proceso de turistificación, el cual también se caracteriza por el esfuerzo planificador, organizador y racional de la playa (Campodónico, 2020). Este proceso inicia según Campodónico (2020) en la década de los 90 para el caso de las playas de Montevideo, período en el cual se comienza a diversificar la oferta turística siendo necesario identificar nuevos segmentos de mercado como lo fue y sigue siendo el beach handball entre otros deportes de playa de alto rendimiento.

El handball en Uruguay tiene una tradición perpetuada en la enseñanza del deporte institucionalizada. Este deporte se practica en los gimnasios cerrados de colegios y clubes y pasa a practicarse por los mismos actores en el territorio de playa en periodos vacacionales. El mismo reúne a la familia del handball uruguayo en sus tiempos de descanso, vacaciones y veraneo donde comienzan a configurarse nuevos sentidos que rápidamente se deportivizan y turstifican.

A nivel de las políticas públicas, esta hibridación se nos evidencia en la unificación entre turismo y deporte que se da en la creación del Ministerio de Turismo y Deporte entre los años 2005 y 2015. Desde allí se promueve el ya existente programa “Uruguay a toda costa”, el cual impulsó y promovió el deporte de playa de alto rendimiento dando lugar a los primeros campeonatos internacionales de playa regionales en el estadio de arena de la playa Pocitos de Montevideo.

El espectáculo del alto rendimiento en la playa, permitió la ampliación del mercado deportivo y del mercado turístico, así como su hibridación promovida por la política pública departamental de la capital del País. La conformación de la comisión asesora[2] “CORPOTUR” (Corporación Turística de Montevideo) evidencia en su objetivo de “Promover el desarrollo de la oferta turística, recreativa y cultural” un nuevo lugar para el deporte, así como la consolidación de un deporte turistificado, el deporte de playa de alto rendimiento.

Otra forma de hibridación de la playa se manifiesta en cierto uso turístico y recreativo por parte de las deportistas de playa, quienes encuentran en la integración de la selección nacional la posibilidad de hacer turismo a partir del deporte, viajando a playas híbridas en diferentes partes del mundo. Señalan al respecto dos de las jugadoras entrevistadas:

“Después de que terminé facultad, a los 22 o 23, estuve como uno o dos años sin un trabajo fijo, solo para poder jugar al handball y viajar. Tuve una etapa que pude hacerlo. En el 2016 tuve seis viajes de selección contando a la Liga Universitaria y todas esas cosas, porque podía bancármelo porque tenía trabajitos cuando venía a Montevideo y pude hacerlo. Pero tuve un año después de facultad que me saqué todas las ganas […] el 2016 para mí fue el mejor año de mi vida y me dije “Quiero viajar, entonces hago esto y bueno cuando vuelva a Montevideo veo que hago.” (Entrevista jugadora 1)

“Después de que me llamaron y mi sueño empezó a ser tipo viajar. O sea, quería romperme el orto hasta poder tipo vivir una experiencia de esas “ (Entrevista jugadora 2).

El viaje de la selección se vuelve un uso del tiempo libre de trabajo y de estudio, permitiendo conjugar para las deportistas una experiencia turística, así como una experiencia deportiva, hibridando no solo el uso del territorio de playa sino también de los períodos vacacionales[3].

Los deportes de playa buscan atender a los requerimientos de los consumidores contemporáneos: espectacularidad, dinamismo, hibridación de sentidos, entre otros. La playa se configura, así como un lugar propicio para el disfrute de lo espectacular del deporte, así como del espectáculo del sol, la arena y el mar. Como señala de una de las jugadoras entrevistadas:

A mí me gusta más la playa que el indoor, porque me gusta la playa. Porque me gusta la playa, estás jugando en un lugar hermoso, verano, playa agua, es un lindo ambiente, es otro ambiente. Lleva otra movida. Estas en la playa estás más distendido, y ta. Es más dinámico, es más lindo de jugar, es espectacular” (Entrevista jugadora 1).

La playa se vuelve un espacio híbrido en que los sujetos involucrados con el deporte son habilitados a las sensaciones espectaculares que la modernidad le atribuye a este territorio (Corbin, 1989). El proceso de turistificación, así como de deportivización de la playa se consolida para el caso del uso que las deportistas hacen de su práctica deportiva, en la cual buscan una experiencia que solo la playa y el deporte de alto rendimiento les otorgan en su conjunto. De esta forma la playa como espacio híbrido precisa de la racionalización de la experiencia volviéndose esta un relato de lo que debe ocurrir en ese lugar y en ese tiempo (Sennett, 1997, p. 25-26).

Fue entonces a partir de los relatos de las jugadoras que se pudo concluir acerca de la configuración de la playa como un espacio híbrido en el cual se encuentran diferentes procesos que implican a las prácticas del cuerpo en el territorio, así como la posibilidad de configurar cuerpos y subjetividades que se particularizan en este espacio.

Lo espectacular del deporte de playa

La relación entre deporte y espectáculo ha sido objeto de análisis a partir de la aparición de los mega eventos deportivos, su masificación y su inserción en la industria cultural (Horkheimer; Adorno, 1998). En el contexto de sociedades contemporáneas de consumo, se evidencia una transformación en las prácticas deportivas en la que se evidencia se evidencia una clara ruptura con el modelo amateur heredado de la aristocracia europea occidental. La búsqueda por lo espectacular se relaciona con las lógicas del mercado, siendo los actores del deporte los que velan por el mismo para así poder otorgarle valor de uso y de cambio, a la mercancía en la que el deporte se transforma.

Deporte y espectáculo se reúnen en la sociedad de consumo volviéndose el deporte de playa un objeto a ser consumido, una mercancía, donde los deportistas no sólo tienen que ganar sino también mostrarse (sus habilidades, su técnica, su táctica, su cuerpo) para lograr el consumo de los espectadores o de otros posibles deportistas que permitirán la reproducción, afianzamiento y “crecimiento” de la práctica deportiva. Como señala uno de los entrenadores de beach handball entrevistados:

Hay una parte ahora de tele, una parte espectacular, que unas juegan de short y otras de calza influye mucho al golpe de venta, de vender al deporte. Capaz que decís nosotras vamos a jugar de short, porque está permitido, pero el otro juega de calza. Ahora hay un protocolo para la tele que está zarpado. […] a nivel mundial no podés poner una toallita arriba del cartel, no podés dejar la botella tirada, no podés dejar una mochila fuera de lugar. Tenés una zona. Los uniformes tienen que ser todos iguales. […] cambió mucho en ese sistema que hace más para un juego más espectacular. Es lo que buscan, buscan venderlo (Entrevista entrenador 1).

Los actores conocen el acto de intercambio que se desprende de su propia búsqueda, es decir, de la mercantilización del deporte y de sus cuerpos en el deporte. Cómo se ven los cuerpos es un factor decisivo para alcanzar los requerimientos del espectáculo a ser consumido. En este sentido, la filmación y difusión de las competencias, tiene efectos sobre lo que se muestra del deporte así también sobre lo que sienten las deportistas. Para ellas, sentirse profesional se relaciona con ser vista/o en la televisión o en canales de trasmisión por redes sociales, para lo cual toda la familia del beach handball realiza transformaciones para que otros puedan vender al deporte.

El “uniforme”, una única forma de vestirse, es necesario para vender al deporte según los acuerdos que establecen quienes “venden al deporte” acerca de lo que debe mostrarse. Dentro de esta coyuntura profesionalista y mercantilizadora, el beach handball uruguayo sufrió y manifestó diversas transformaciones sobre la vestimenta en la relación con el propio cuerpo que las deportistas establecen[4].

Fue luego de la pandemia de COVID-19 que se comienza a trasmitir por la televisión y por internet a las competencias de beach handball federales. Esto conlleva a que las deportistas deban seguir la reglamentación internacional, fiscalizada por la Federación Uruguaya de Handball (FUH), respecto a cómo deben vestirse. Para las competencias la reglamentación vigente en el 2020, momento en el cual se comienza a filmar el circuito federal, indicaba que se debía vestir bombacha y top. La reglamentación existía, pero no se exigía, comenzando a exigirse una vez que comienza la filmación y difusión en canales abiertos.

Luego del período del circuito federal 2020-2021 se dio a nivel internacional una discusión respecto a la sexualización de la vestimenta de las mujeres promovida por la selección femenina de beach handball de Noruega[5] .rspecto a la sexualización de la vestimenta de las mujeres. En el período 2021-2022 la reglamentación para el beach handball uruguayo cambia, pasando a ser la vestimenta oficial una musculosa y una calza o short (de igual color y forma para todo el equipo), afectando lo que las deportistas dicen sobre cual vestimenta las hace sentir más cómodas para competir y entrenar.

Los discursos sobre la sexualización de la vestimenta femenina afectaron la forma de mostrarse y de sentirse “profesional” de forma análoga al discurso sobre la importancia de lo que se tiene que ver para vender. Sentirse profesional y vender al deporte precisó de la vestimenta de top y bombacha en un primer período de filmación de las competencias y al siguiente período, luego del cambio político del discurso sobre cómo vestirse, lo requerido paso a ser una calza o short y una musculosa.

Las observaciones realizadas permitieron identificar las transformaciones en la vestimenta y en la relación de las deportistas con su cuerpo ante el comienzo de la filmación de las competencias y al cambiar la reglamentación sobre la vestimenta a nivel internacional luego de las reivindicaciones feministas de las jugadoras de Noruega. Tanto un discurso como el otro alteró la forma de verse y de sentirse no solo en las competencias, donde se filma, sino también en los entrenamientos. Sin embargo, los discursos identificados y sus transformaciones relacionadas nunca pusieron en cuestión la importancia de velar por lo espectacular, más allá de las características del “uniforme” y sus implicancias políticas sobre los cuerpos de las deportistas.

La primacía del espectáculo, también se expresa en los aspectos reglamentarios del beach handball en el cual se premian los “goles espectaculares” duplicando el valor de los “goles simples”. Premiar lo espectacular se hace explícito en esta modalidad deportiva, poniendo en evidencia el reinado autocrático del espectáculo en el beach handball.

Es un deporte pensado en un espacio que le contribuye a tornarse un objeto turístico en la medida que busca, persigue y garantiza la posibilidad de culto de la performance en la arena. El turismo ha priorizado las experiencias de ver en detrimento de otras posibles (Werley; Vaz, 2020), acentuando la alteración de las formas y objetos que se disponen para ser vistos. En particular, nuestro caso de estudio permitió acompañar parte de su proceso de espectacularización en el que se transformaron las formas de vestirse, de verse, de cuidarse, es decir, de relacionarse con el cuerpo contribuyendo al consumo del deporte.

A su vez, el avance de la racionalidad neoliberal (Laval; Dardot, 2013) en las últimas dos décadas del siglo pasado en Uruguay (Olesker, 2001), nos permite relacionar las características adquiridas por el beach handball, en sus procesos de turistificación y deportivización, con las de los modelos económicos neoliberales. Nos referimos en particular al dinamismo y a la eficiencia (Fernández Rodríguez, 2007). La primera, permite dar continuidad al nuevo modelo económico neoliberal que deja de ser un modelo rígido, relacionado al período industrial y se convierte en un modelo que exige una continua adaptación a las exigencias del mercado (keynesiano), lo cual se presenta en el beach handball en la constante adaptación de sus diferentes aspectos. Incluso, el dinamismo presente en los aspectos reglamentarios y tácticos del deporte, presentan una actualizada lógica deportiva en consonancia a las nuevas sensibilidades que caracterizan a la sociedad. Atacar en superioridad numérica y dejar el arco del equipo atacante sin golero/a son algunos de las particularidades que presenta el bhb donde se expresa el dinamismo, riesgo y adaptabilidad en consonancia a las características de la racionalidad empresarial neoliberal.

El deporte siempre persiguió la eficiencia de las deportistas. Lo que se presenta como novedad es la acelerada actualización técnica y las posibilidades que las mismas presentan, que parecen ilimitadas, de volverse cada vez más eficiente al cuerpo de las deportistas.

Tecnología, espectáculo y consumo del deporte de playa

El espectáculo del cuerpo que ofrece el deporte de playa de alto rendimiento adquiere un alcance global de la mano de las actualizaciones técnicas y las constantes nuevas posibilidades que las mismas presentan de precisar la imagen y el sonido, así como de ser accesibles en cualquier parte del mundo y en cualquier momento. El beach handball se nos presenta como un caso en particular que responde a las transformaciones del deporte en general. Sin embargo, el mismo presenta diferentes particularidades que nos permiten señalar las actualizaciones neoliberales en la relación entre el deporte y el avance tecnológico.

El reglamento oficial de beach handball ha presentado variantes que buscan imágenes espectaculares para quienes ven este deporte. Como señala el reglamento de beach hanbdall de la Femebal (2016)

Tanto el espíritu del juego del balonmano playa como su filosofía específica han de ser respetadas. Tiene que existir espacio para los “goles creativos o espectaculares”, a los cuales se les concederán dos puntos. Un gol es espectacular si es de un alto nivel técnico, fundamentado en una destreza esencial, y evidentemente no se trata de un “gol de un punto” (Real Federación Española de Balonmano, 2016, p. 93).

Gol espectacular: Es aquel que por la naturaleza de su ejecución es impresionante, sensacional, emocionante y de gran dificultad, de ahí su doble valoración en puntos (Real Federación Española de Balonmano, 2016, p. 127).

En el mismo sentido, señala uno de los jueces entrevistados:

El beach handball es un deporte más (en comparación a la modalidad de salón) económico porque se juega con menos jugadores, y eso facilita su práctica. Por otra parte, es más atractivo porque busca los goles espectaculares. Es más dinámico porque se juega en menos tiempo, porque la cancha es más chica y porque se juega ante toda situación, con excepción de tormenta eléctrica. Es más atractivo porque siempre tiene que haber un ganador (Entrevista entrenador 2).

La competencia, el rendimiento, el dinamismo y la necesaria economización de la práctica son características análogas a las condiciones económicas en las cuales el deporte de playa de alto rendimiento emerge. En este sentido, se vuelve necesaria la maximización del espectáculo deportivo y de la experiencia que este implica, tanto para deportistas como para espectadores, perpetuándose una nueva forma de practicar deporte, así como de disfrutar la playa. Al mismo tiempo, también se busca reducir los costos para alcanzar dicho rédito.

Los goles espectaculares ofrecen la posibilidad de combinar eficiencia técnica con belleza estética. En este sentido, se le agrega valor estético al ya conocido valor objetivo del gol “simple” introduciendo un margen aparentemente subjetivo en relación a la forma de puntuar el gol. Si bien la puntuación doble en la medida que el bhb se deportiviza queda más restringida al cumplimiento reglamentario de gestos técnicos, encontramos cierta solidaridad entre la racionalidad neoliberal y los factores que hacen al bhb “espectacular” según se señala en la entrevista referenciada: a) la superioridad numérica del equipo atacante, b) los tiempos más cortos, c) el mayor dinamismo y cantidad de sucesos espectaculares en menos cantidad de tiempo, d) la imposibilidad reglamentaria de que exista un empate.

Ser deportista o ser espectador en el actual contexto, implica el consumo del deporte al mismo tiempo que se dispone una nueva forma de ser consumidor. “El consumo es una forma de producción de valor que realiza el objeto como cultura vivida: confronta con la mercantilización, actúa sobre ella y la subierte” (Sasatelli, 2012, p. 252). Los y las deportistas de playa presentan una cultura deportiva en particular, no solo durante la performance deportiva. El deporte de playa como producto, existe como cultura a través de la práctica donde se mezclan el deporte y la playa con las relaciones sociales vividas.

Al mismo tiempo, el deporte de playa de alto rendimiento como producto produce la necesidad de consumo por parte de quienes conforman al propio producto (deportistas), contribuyendo y orientando más consumo en la medida que se adquiere destrezas y conocimientos específicos, lo cual conlleva a la constante búsqueda de deportistas por dar a conocer lo que hacen, así como de adquirir cada vez más conocimientos específicos que permiten mejorar al deporte.

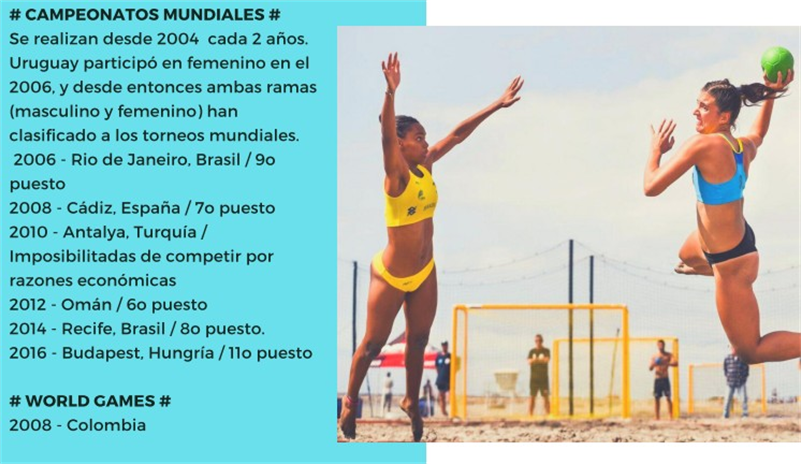

A modo de ejemplo, a continuación se presentan las imágenes 1 y 2 de un dossier elaborado por las jugadoras de selección femenina de beach handball uruguayo para difundir los logros obtenidos por la delegación oficial:

Imagen 1 - Dossier elaborado por las jugadoras destinado a posibles patrocinadores

Fuente: Elaborado por las jugadoras de la selección uruguaya de beach handball 2018.

Imagen 2 - Dossier elaborado por las jugadoras destinado a posibles patrocinadores

Fuente: Elaborado por jugadoras de la selección uruguaya de beach handball 2018.

En esta búsqueda por el reconocimiento de su desempeño, las jugadoras se organizaron para generar un dossier que les permitiera mostrar los logros obtenidos en campeonatos internacionales. Además, han generado cuentas en redes sociales gestionadas por ellas mismas con el fin de actualizar a sus seguidores, así como para obtener nuevos en una búsqueda por alcanzar patrocinadores.

Esta gestión del deporte implica mostrarse a sí mismas, así como a los logros obtenidos, permitiéndonos dilucidar la mercantilización de los logros deportivos y de sus cuerpos.

Es necesario que las deportistas se reconozcan a sí mismas como una mercancía para poder aumentar el valor de cambio de la propia práctica deportiva. En este sentido, la operación de la economía política no es sólo producir “al individuo como fuerza de trabajo vendida e intercambiada” sino producir “la concepción misma de la fuerza de trabajo” (BaudrilLard, 2000, p. 28), en nuestro caso, de verse a sí mismas como productoras de valor. El incremento del valor de cambio que parte de las acciones realizadas por las propias deportistas se relaciona directamente con el cuerpo, con las experiencias obtenidas en competencias, así como con los méritos deportivos alcanzados. Como señala Brohm:

las capacidades deportivas devienen en cosas que el deportista hace valer en el mercado —la escena— deportivo comparándolas a otras cosas del mismo tipo por medio de la competición. Desde este momento, sus facultades “no se conectan solamente a la unidad orgánica de la persona, sino que aparecen como cosas que el hombre posee y que exterioriza al igual que los objetos diversos del mundo exterior” (Brohm, 1982, p. 67).

La deportivización del beach handball implica la mercantilización del cuerpo de las deportistas, siendo ellas quienes orientan su práctica deportiva amateur a partir de sentidos presentes en el modelo económico capitalista, persiguiendo de esta forma el aumento del valor de sus mercancías como condición necesaria para que el deporte pueda desarrollarse.

En el capitalismo tardío se produce la búsqueda por la maximización de las ganancias obtenidas (Streeck, 2017, p. 268). Esto último implica operaciones económicas que buscan no solo aumentar el valor de las mercancías (valor de uso y valor de cambio), sino extraer de ellas el máximo valor posible. En este escenario histórico-económico, ser jugadora de la selección implica la búsqueda por alcanzar el máximo nivel, personal como colectivo, posible. Esto implica el aumento de su capital humano[6] , es decir, analizar la relación de la productividad con los tiempos de vitalidad.

Para la realización de alto nivel implica la total adaptación del organismo para alcanzar un rendimiento elevado [...] y, por lo tanto, todos los medios de entrenamiento son necesarios para hacer posible dicha realización. Un estilo de vida debe subordinarse al desarrollo de la realización [...] el entrenamiento incluye, por lo tanto, todas las medidas importantes para preparar dicha realización (Rigauer, 2010, p. 14).

Para maximizar las ganancias, es necesario administrar minuciosamente los tiempos de la vida, presentándose la forma deportista-empresaria ya que el trabajo de las deportistas en este nuevo escenario económico sugiere que las mismas se vuelvan una “especie de empresa para sí mismas” (Foucault 2007, p 264). Señala una de las jugadoras entrevistadas:

Muchas veces ponemos nosotras los horarios de práctica porque los técnicos no nos pueden dar un horario, fijar un horario, cuando nosotras o sea tenemos que manejarnos para llegar con el trabajo y el estudio [...] así, es difícil obviamente de sostener y todo, pero ta es la manera que encontramos nosotras para poder hacerlo de verdad y entrenar lo más serio posible. O sea, lo difícil es cómo mecharlo con el trabajo y con la vida, porque sigue siendo bastante como nuestro hobby. Entonces no podemos. Cada vez que somos más grandes es más difícil también. Ya no puedo dejar de trabajar (Entrevista a jugadora 3).

La deportista se vuelve, al igual que la figura del emprendedor en el capitalismo tardío, una manager de sí misma para poder cumplir con las metas a alcanzar en el deporte (Imagen 3).

Imagen 3 - Dossier elaborado por las jugadoras destinado a posibles patrocinadores

Fuente: Elaborado por las jugadoras de la selección uruguaya de beach handball 2018.

Esta lógica gerencial se presenta también en los discursos que señalan al cuerpo y a lo necesario para que este se ajuste a los requerimientos de la competencia deportiva. Señala al respecto una de las jugadoras:

Por cómo se ha especializado el deporte. Vos ves a Argentina que juegan beach y tiene nutricionista, preparadores físicos, dos técnicos. Se especializó mucho más el deporte. No te alcanza con ser una jugadora que juega bien en cancha y se va a la playa. Sobre todo, en la parte física fue donde nosotras dijimos [...], es un deporte muy físico que requiere habilidades de salto, potencia, fuerza. Precisás una buena preparación física, no existe ir sin eso (Entrevista jugadora 3).

Ser gerenciadoras del deporte implica involucrarse en aspectos manageriales que se vuelven una forma de vida. El managment, como “disciplina que se encarga de la producción e implementación de saberes y técnicas orientados a la gestión, mando y organización del proceso productivo en sus instancias empresariales y contemporáneas” (Landa; Marengo, 2010), aparece en ocasión del deporte de dos formas: como forma de gestionar a las empresas deportivas y como forma de gestionarse a sí mismos, por parte de las deportistas. Esta última forma emerge como efecto del discurso económico empresarial contemporáneo que es incorporado por las deportistas y que tiene como fin último la productividad.

En la siguiente entrevista podemos identificar a la gestión de sí mismas, así como a la gestión del deporte que las deportistas de beach handball de Uruguay realizan:

Yo [...] estoy bastante conforme con cómo me comporto yo en época de campeonato, ya que yo me encargo de entrenar, me pongo como objetivos en la cabeza. Bueno, tengo que entrenar tantas veces por semana, tengo que comer de esta manera. Capaz que, no es que salga mucho tampoco, pero capaz que no quiero salir y acostarme tan tarde porque sé que después el cuerpo no me rinde. [...] a nivel de contexto y a nivel de selección, me gustaría que cambiara la estructura de como viajamos nosotros. Porque ya te digo, para mí el jugador se tiene que encargar de jugar y jugar significa estar bien, ya te digo de cabeza, sentirse bien con su cuerpo y con sus compañeros. Y esto también es un trabajo que es bastante como fino y se hace fuera de la cancha. No todo se trabaja en la cancha. Entonces encargarse de la vestimenta de jugar, la vestimenta de paseo, la entrada en calor porque no tenés entrenador físico, el hotel, dónde nos quedamos, cuándo nos quedamos. Todo eso lo hacemos nosotras. Entonces es como que es súper difícil poder hacer grupo, por así decirlo, y encargarte de tu cabeza y tu comida y no sé qué si estás viendo el hospedaje allá, cuántos centímetros tiene que medir la tanga [...] (Entrevista jugadora 4).

Se vuelve necesario para que el cuerpo rinda, que la deportista realice una gestión sobre sí misma y sobre su cuerpo. El alimento, el entrenamiento, el descanso, “la cabeza”, se ordenan de manera tal que el cuerpo de la deportista rinda según lo que ella espera de él. A su vez, para estar al nivel de competencia, es necesario actuar en la gestión del deporte ya que por diferentes motivos el beach handball no tiene una estructura que acompañe la preparación para las competencias ni las competencias en sí mismas. Ante esa omisión, las deportistas asumen la gestión como algo inherente a esta práctica.

De la misma forma, señala otra de las jugadoras;

Pa mí está demás. De lo mejor. O sea, con el beach jugué mi primer mundial. Como deportista, como persona. Uno juega para lograr llegar a eso. Se me dio, como te dije, agradezco que me hayan citado, pero también fue mérito mío de haber entrenado, ser constante, rendir. Para mí está demás. Te sentís jugador profesional, por más que no lo sos, porque te tenés que pagar todo, porque tenés que laburar para eso. La diferencia con los europeos o los brasileños. Tu cabeza está para jugar y entrenar. Acá tu cabeza está para jugar, entrenar, hacer movidas para juntar plata, vender rifas, trabajar, estudiar, ahí tenés la diferencia ¿no? Y a pesar así de todo eso, estamos bien ubicados (Entrevista jugadora 2).

Sentirse profesional no se relaciona necesariamente con la remuneración que se pueda obtener sino que a priori implicaría una inversión de ellas mismas sobre sí mismas, lo cual sugerido por la jugadora al referirse al “estar entrenadas”, y a su vez se implica una inversión en las exigencias económicas del propio deporte. Esta última inversión sugiere tiempo y dinero que las deportistas destinan para poder continuar alcanzando los logros que ellas comprenden como tales: estar en la selección y que la selección esté bien ubicada a nivel mundial.

Empresarialización tecnológica de sí

El deporte contemporáneo sugiere una vida empresarial no solo en la gerencia del deporte sino en las acciones que cada deportista realiza sobre sí misma[7] para incrementar su rendimiento. Podemos señalar dos elementos del modelo disciplinar de la nueva empresa que se expresan en los dispositivos manageriales desplegados sobre la universalización de las posibilidades técnicas y la masificación del contenido:

la implementación de múltiples mecanismos de diversa índole orientados a garantizar la objetivación y la interiorización de los imperativos productivos de la empresa por parte de los empleados/ trabajadores, y la instauración de una nueva lógica de gestión encarnada en dispositivos de regulación diversos […] que encuentran su basamento en un esquema de modulación continua de las energías corporales en su condición de variables ponderadas de valorización (Landa; Marenego, 2010, p. 2).

Las acciones económicas que las deportistas realizan en el deporte y sobre ellas mismas, aparentan una pretensión de justicia moral y realización social de la libertad (Safatle; Da silva; Dunker, 2021) sugiriendo el ejercicio libre de su cuerpo como propiedad (Seré, 2017). Su cuerpo debe rendir y el deporte debe tener la estructura necesaria para asegurar el rendimiento de aquello que ellas poseen: su físico, sus habilidades, sus capacidades. Señalan al respecto las jugadoras:

“Yo soy petisa. El jugador de playa tiene físico alto, pero yo no soy así” (Entrevista jugadora 5).

Como que hoy en día ha crecido bastante el deporte y te das cuenta en la estructura o la morfología de las jugadoras, ¿viste? Antes la doble era un urso que lanzaba allá afuera y se dependía mucho del gol doble de esa jugadora. Hoy en día es una chiquitita rápida, que lo que hace más es habilitar y tener como ese juego bonito de pase, de fly o pase (Entrevista jugadora 1).

“No sé si soy de los cuerpos más ejemplares y deportivos” (Entrevista jugadora 5)

“Ahora estamos mejor porque nos están haciendo la parte física y eso es un cambio. Ahora estamos metiendo la parte física una hora antes de hacer cancha […]” (Entrevista jugadora 4)

Las deportistas ejercen “libremente” un uso sobre su cuerpo buscando mejorar su físico, sus destrezas, su “morfología” para poder alcanzar cuerpos “ejemplares y deportivos”. El asunto radica en que la liberación del mercado no implica la ausencia de un poder en la medida que se precisa la garantización del ejercicio de la libertad.

El poder para el caso de la selección de beach handball no radica en los sponsors, en las empresas, en los contratistas, funciona en la relación que las deportistas establecen con ellas mismas en el marco de la estructura que el deporte en las condiciones de Uruguay les ofrece. En este escenario, las deportistas dan cuenta de constantes acciones económicas que se relacionan con la reproducción del deporte, así como la productividad de ellas mismas en su práctica.

Realizar una mirada sobre los aspectos económicos se desprende de la perspectiva presentada por el último Foucault, donde procesos que históricamente no se interpretan como económicos, comienzan a serlo a partir del análisis de las formas subjetivas. El ejercicio libre de la propiedad implica una forma de gestión de sí mismos donde se producen subjetividades que determinan acciones (Safattle; Da Silva; Dunker, 2021). De esta forma, gestionarse a sí mismas evidencia una forma de racionalidad económica, como única forma de racionalidad posible, característica del modelo neoliberal, donde se incorpora la idea de empresa de sí (Foucault, 2007).

La posibilidad de incorporar la gestión, de producir subjetividades que se inserten en la forma de vida empresarial que sugiere el deporte contemporáneo, se desprende de procesos económicos que tuvieron lugar en el siglo XX impulsados por una humanización del capitalismo donde se presenta un corrimiento de lo industrial a lo financiero. Estos cambios tienen sus inicios en la década del 30 donde aparece la empresa moderna y el modelo fordista de producción en masa, así como su actualización en la oligopolización de los mercados en los 60 como efecto de la política macroeconómica keynesiana, seguido por el movimiento de las relaciones humanas (Fernández Rodríguez, 2007).

El cuerpo de la deportista de beach handball en este nuevo escenario, se actualiza a partir de lo que la tradición de pensamiento crítico del deporte ha señalado como una mercancía[8]. No se trata de empresas extrayendo el plus valor de las transacciones del cuerpo de las deportistas sino que se trata de operaciones racionales de ellas para con ellas mismas para volver rentable al deporte y para alcanzar el rendimiento necesario que estar en determinado nivel deportivo implica.

Al mismo tiempo, las actualizaciones tecnológicas permiten que dichas operaciones económicas resulten en imágenes difundidas en las redes sociales. Los datos sobre las deportistas, sobre el deporte, sobre sus cuerpos practicando deporte encuentran una nueva materialidad dentro de la neoliberalización del mercado, las plataformas.

En este sentido, para el caso singular de nuestra investigación, no hallamos deportistas realizando operaciones sobre su cuerpo para cumplir con lo requerido por un contratista (como sí podría suceder en el deporte profesional, lo cual habría que analizarlo), sino que encontramos deportistas que asumen imperativos de productividad solidarios con el modelo de la nueva empresa necesarios para cumplir con los principios del deporte contemporáneo: “preparación, rendimiento, exigencia máxima del organismo, etc.” (Vidart, 1995, p. 3). Siguiendo a Foucault (2007, p. 261), diremos que las deportistas se vuelven sujetos “económicamente activos”, es decir, en una nueva variable de inversión, en la cual su valor, su potencia y su agenciamiento se circunscriben en la búsqueda de productividad. A su vez, el nuevo valor de mercado que adquiere la productividad de los cuerpos de las deportistas funciona en el marco del capitalismo de plataformas (Srnicek, 2019)

La gestión de las deportistas sobre sí mismas queda oculta entre los mecanismos de control y de evaluación del desempeño. Señala una de las jugadoras entrevistadas:

“Tenía eso que se entrenaba solo para el torneo o jugaba en verano eso. Eso se te hace difícil, al no mantenerlo todo el año, crecer. Los momentos de medirte eran los torneos que teníamos en verano” (Entrevista jugadora 5).

La performance no es discutida en su relación con las condiciones en las que se practica el deporte, y si aparece algún señalamiento sobre las mismas primero aparece la solución que cada deportista pueda haber gestionado para que los resultados sean otros.

“Tenés que prepararte lo mejor posible para jugar campeonatos contra gente que es profesional. Y vos viniendo de unas condiciones que no son las indicadas, tenés que jugarlo de la mejor manera posible” (Entrevista jugadora 4).

Las deportistas asumen como propias las carencias del deporte e interiorizan las acciones que deben asumir para suplirlas. En primer lugar, esas acciones se orientan en la búsqueda del rendimiento de ellas mismas en el deporte. A su vez, la primacía de los objetivos y los resultados oculta el managment realizado por cada deportista, resaltándose los logros obtenidos al momento de caracterizar a la modalidad deportiva.

“En el primer día de observación y en el primer entrenamiento observado, me recibió el técnico de la selección con la historia de todos los logros internacionales alcanzados” (Elzaurdia, Macarena, 2020)[9].

En el deporte esto es neurálgico ya que lo que acompaña el alcance de la difusión de una práctica está íntimamente relacionado con los logros obtenidos por la misma, entre otras cosas. El trabajo de las deportistas queda oculto tras los resultados y las cifras, y si se señala es para resaltar algún logro alcanzado. Sin el logro, queda oculta la gestión que las deportistas realizan. Y si hay un fracaso, la responsable es la deportista por realizar una gestión ineficiente.

Después fuimos a España. Al siguiente fuimos a Omán. En esos tres mundiales, que equivale a seis años, como que hubo un proceso en el cual en cada torneo se fue subiendo un escalón hasta llegar a Omán, que quedamos sextas. Para mí ese fue el punto fuerte de la selección, […] se intenta hacer también que las jugadoras de sala no sean las mismas, cosa que otros países ya lo hacían de no compartir jugadoras por tema físico o porque no querían tenerla solo en una disciplina metiendo toda su energía ahí y todavía nosotras, como somos pocos jugadores de handball o en ese entonces éramos menos todavía las jugadoras compartía las mismas de sala e iban para ahí […] después de determinado momento se decidió que no querían compartir más esas jugadoras y se empieza un proceso nuevo. […] me parece que en ese punto, después de del 2012 que fue Omán hubo un cambio ahí. No sé bien si fue el empezar el proceso de nuevo o cortar el proceso que ya venía que se bajó un poquito. […] en los Mundiales es el momento de medirte. Ahí está. Es difícil mantener un sexto puesto […] hoy en día hay apoyo […] no sé si el tema viene por ahí, porque en realidad siempre es igual, el deporte amateur no tiene sponsor y las que tienen que bancar son las jugadoras (Entrevista jugadora 4).

Los logros alcanzados por la selección uruguaya femenina de beach handball fueron múltiples. Lo que resulta interesante de la entrevista citada es que el apoyo y la estructura ha variado, pero a quienes se las señala en primer lugar como responsables de la “subida” o “bajada” de escalones es a las deportistas, así como a las decisiones que se toman sobre el rendimiento de ellas. La forma de medir el rendimiento de la selección son sus logros en los campeonatos internacionales, así como su participación en los mismos, sin tener en cuenta la situación mundial que acompaña el desarrollo de esta modalidad deportiva: la cantidad de equipos que participan, el crecimiento profesional del deporte, etc.

La forma deportistas empresarias-de-sí mismas nos presenta una forma en particular de relacionarse consigo mismas y con su cuerpo, lo cual resultó clave para el trabajo de investigación que pretendió analizar lo dicho y lo no dicho sobre esta relación que no se nos presenta únicamente en el beach handball pero que su análisis, para el caso seleccionado, permitió comprender los sentidos que subyacen en esta forma de relación característica de las sociedades contemporáneas.

Reflexiones finales

Las deportistas de la selección uruguaya de beach handball se presentan a sí mismas como impulsoras, gestoras y administradoras del deporte, evidenciando una forma particular de relacionarse consigo mismas en la cual, ellas y sus cuerpos (subsumiéndose en la figura de capital humano) se vuelven un capital necesario para que se dé la deportivización del beach handball.

El desarrollo del deporte sugiere la adaptación de las deportistas a las nuevas exigencias y demandas que comienzan a aparecer en la estructura deportiva. Estas se presentan como necesidades económicas y políticas determinadas por los bienes que el deporte pone a disposición (Baudrillard, 2000), los cuales se universalizan y masifican de acuerdo a las actualizaciones técnicas.

Las necesidades de las deportistas que impulsan las diferentes gestiones sobre el deporte, sobre sí mismas y sobre sus cuerpos, son producidas por el deporte contemporáneo, así como por los dispositivos técnicos que materializan las posibilidad de su éxito como gestoras. A diferencia del emprendedurismo-de-sí que se expresa como un estilo de vida que promete la felicidad y la libertad, aquí este se nos presenta para saldar un déficit estructural del deporte profesional en Uruguay.

A su vez, lo que pone a disposición el deporte: viajes, ropa, entrenamientos especializados, psicólogos, nutricionistas, entre otros; es consumido por las deportistas con su objetivo de incrementar el valor del capital del deporte, así como del capital-humano que permite la manutención de la economía deportiva: las jugadoras.

Así también se presenta el disfrute de lo espectacular que presenta el bhb en particular, presentándose un valor de uso necesario (Marx, 2013), tanto para el caso del cuerpo de las deportistas, así como para el deporte, a partir del cual se dilucida la mercantilización del deporte y del cuerpo de las deportistas.

El uso del cuerpo que el deporte hace, así como el cuidado que implica, registra un Yo, individuo- deportista, y un cuerpo como propiedad (Seré, 2018) puestos en relación para la manutención de la formación social que el deporte adquiere en las sociedades contemporáneas. En este sentido, ya no alcanza con que la deportista entrene y compita, es necesario que se vuelva administradora del deporte y de su cuerpo-empresa para asegurar la mejora del rendimiento deportivo, así como el desarrollo de la modalidad. En este escenario, el deporte contemporáneo, asunto que el desarrollo del beach handball pone en evidencia, precisa forzar los límites del cuerpo en su creación y en su rendimiento.

Al mismo tiempo, el beach handball supone un cuerpo creativo en tanto premia goles espectaculares o creativos en su reglamento, lo cual se relaciona con la exigencia de un cuerpo hábil y preparado para el espectáculo, no solo en sus destrezas sino en sus apariencia.

Este aspecto entre otros, permite realizar algunas consideraciones respecto al espectáculo y el rendimiento. Si la modernidad se preocupó por cuantificar la realización y el rendimiento en récords, las sociedades contemporáneas se ocuparon de espectacularizar dicha realización. La muestra constante, en las redes, en los medios, de los logros alcanzados (como por ejemplo el dossier que gestionaron las jugadoras para obtener ayuda económica), así como de las acciones necesarias para alcanzarlos, pone en evidencia el reemplazo de la primacía del rendimiento por la del espectáculo. Es más importante, no solo en la gestión del deporte sino también en su juego, alcanzar lo espectacular que alcanzar el récord. Este cambio se manifiesta en las configuraciones sensibles de las deportistas, en las cuales se dilucidan el placer por la playa y por lo espectacular del juego, más allá del rendimiento que se obtenga. Este último cambia cuando la lógica de las competencias internacionales se presenta y la medición con otros países comienza a ser necesaria e importante. De esta forma, la búsqueda espectacular no se abandona, se recubre de las relaciones que han forjado la estructura del deporte moderno, es decir, de lo particular del deporte en relación a otras prácticas y que lo distingue.

Referencias

ALABARCES, P. ¿De qué hablamos cuando hablamos de deporte? Nueva Sociedad, Buenos Aires, n. 154, p. 74-86, 1998.

BAUDRILLARD, J. El espejo de la producción. Barcelona: Gedisa, 2000.

BRATCH, W. Esboço de uma crítica imanente do esporte de alto rendimento (ensayo). In: MORA, B. (comp.). Deporte y sociedad: encontrando el futuro de los estudios sociales y culturales sobre deporte. Ed. Udelar Montevideo, 2019. p 270-281.

BROHMN, J. M. Sociología política del deporte. México: Fondo de Cultura Económico. 1982.

CAMPODONICO, R . Entre la política y el discurso: Uruguay turístico (1960-1986). Claves. Revista de Historia, [s. l.], v. 6, n. 11, p. 385-387, 2021. Disponível em: ttps://ojs.fhce.edu.uy/index.php/claves/article/view/839. Acesso em: 21 jul. 2025.

CASTELLANOS, M. L.; PEDREÑO, A. Los nuevos braceros del ocio. Buenos Aires: Miño y Dávila, 2006.

D’ASSUNÇÃO, J. B. História digital: a historiografia diante dos recursos e demandas de um novo tempo. Rio de janeiro: Vozes, 2022.

DELEUZEe, G. Post-scriptum sobre las sociedades de control. Límite. Revista de Filosofía y Psicología, [s. l.], v. 6, p. 17-27, 1992.

ELIAS, N. Humana conditio: consideraciones en torno a la evolución de la humanidad. Barcelona: Península, 1988.

ELZAURDIA, M.; SERE, C. Entre deportistas, empresarias y propietarias. Una mirada a la configuración del cuerpo en el deporte contemporáneo. In: CONGRESO ARGENTINO DE

EDUCACIÓN FÍSICA Y CIENCIAS, 14., 2021, La Plata. Buenos Aires. Local: UNLP-FaHCE, 2021. Disponible en: https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.14825/ev.14825.pdf. Acesso en: 1 nov 2024.

FERNANDEZ RODRÍGUEZ, J. M. El discurso del management: tiempo y narración. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), 2007.

FOUCAULT, M. Nacimiento de la biopolítica. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2007.

HIJÓS, M. La proyección hacia nuevos mercados: reflexiones sobre la conquista europea y asiática por el club de la ribera. In: JORNADAS DE SOCIOLOGÍA DE LA UNLP, 8., 2014, Ensenada. Actas […]. Buenos Aires: UNLP, FAHCE, Departamento de Sociología, 2014. https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.4725/ev.4725.pdf. Acesso en: 1 abr. 2024

HORKHEIMER, M; ADORNO, T. Dialéctica de la Ilustración. Madrid: Trotta, 1998.

LANDA, M. I.; MARENGO, L. Devenir cuerpo empresa: el nuevo capitalismo y sus tramas de sujeción. Actuel Marx/Intervenciones, Santiago, n. 9, p. 161-182, 2010.

MARX, Kl. O capital: crítica da economia política. Tradução de Reginaldo Sant’Anna. 2. ed. São Paulo: Boitempo, 2013. v. 1.

MORA, B. De ir a cazar dragones te salen escamas: estudio etnográfico sobre la producción de ethos en los clubes de la pelea. 2018. Tesis (Maestría en Antropología) –Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República, Montevideo, 2018. Disponible en:https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/bitstream/20.500.12008/22796/5/. Mora%2C%20Bruno%20tesis.pdf. Acesso en: 24 oct. 2021.

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BALONMANO. Reglas de juego: balonmano playa. Barcelona: Consejo Superior de Deportes, 2016.

RIGAUER, B. Deporte y trabajo. [S. l.: s. n.], 2010.

SAFATLE, V.; DA SILVA, J.; DUNKER, C. Neoliberalismo como gestao do sufrimiento psíquico. São Paulo: Autentica, 2021.

SASATELLI, R. Consumo, cultura y sociedad. 1. ed. Buenos Aires: Amorrotou, 2012.

SERÉ, C.; ELZAURDIA, M. Entre deportistas, empresarias y propietarias: una mirada a la configuración del cuerpo en el deporte contemporáneo. In: CONGRESO DE EDUCACIÓN FÍSICA Y CIENCIAS, 14., 2021, La Plata, Buenos Aires. Actas […]. Buenos Aires: Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 2021. Disponible en: https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.14825/ev.14825.pdf. Acesso en: 15 abr. 2022

SERÉ, C. Propiedade do corpo: sujeito, direito e trabalho. 2017. Tese (Doutorado em Ciências Humanas) – Programa de Pós-Graduacao em Ciencias Humanas, Centro de Filosofi e Ciencais Humanas, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2017. Disponible https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/185558/PICH0182-T.pdf. Acesso en: 27 jul. 2019.

SIBILIA, P. El hombre postorgánico: cuerpo, subjetividad y tecnologías digitales. México: Fondo Cultura Económica, 2005.

SOARES C. Uma educacao pela natureza: a vida ao ar livre, o corpo e a ordem urbana. Campinas: Autores Asociados, 2016.

STREECK, W. ¿Cómo terminará el capitalismo? ensayos sobre un sistema en decadencia. Madrid: Duque de Alba, 2007.

VIDART, D. El juego y la condición humana. Montevideo: Edición de la Banda Oriental, 1995.