![]() Educação geográfica e

visualidade: a prática fotográfica de professores sobre o espaço urbano[i]

Educação geográfica e

visualidade: a prática fotográfica de professores sobre o espaço urbano[i]

Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE)

Foz do Iguaçu – PR, Brasil

lattes.cnpq.br/7471206132114308

![]()

Educação geográfica e visualidade: a prática fotográfica de professores sobre o espaço urbano

Resumo

A presença das imagens, especialmente das fotografias, é marcante na vida contemporânea. Na educação geográfica, elas se mostram recursos potentes para estimular uma leitura crítica do espaço e compreender a organização dos fenômenos socioespaciais. Este estudo parte da problemática da limitada inserção das práticas visuais na educação geográfica, apesar de seu atestado potencial didático. Fundamenta-se nos aportes teóricos de alguns autores como: Lynch, sobre a imagem da cidade; Sontag, acerca do papel social da fotografia; Gomes, sobre a visualidade na ciência geográfica; e Cavalcanti, sobre o ensino da cidade e de Geografia. Um dos objetivos da pesquisa foi analisar como professores de Geografia podem produzir imagens fotográficas com fins pedagógicos, transformando-as em instrumentos para interpretar e ensinar o espaço urbano. A metodologia qualitativa contou com a participação de sete professores da educação básica, que integraram um grupo de estudo formativo, realizaram registros fotográficos em suas cidades e participaram de uma análise coletiva das imagens. A escolha dos locais refletiu experiências e percepções dos docentes, revelando diferentes olhares sobre a cidade. Os resultados apontam que o exercício de fotografar promoveu a problematização da paisagem urbana e favoreceu reflexões sobre desigualdade, representações e o ensino da cidade. Conclui-se que as imagens ampliam as possibilidades de leitura da paisagem e contribuem para uma prática pedagógica mais crítica e significativa na educação geográfica.

Palavras-chave: fotografia; espaço urbano; educação geográfica; percepção visual.

Geographical education and visuality: teachers’ photographic practice on urban space

Abstract

The presence of images, especially photographs, is a prominent feature of contemporary life. In geographical education, they prove to be powerful resources for encouraging a critical reading of space and understanding the organization of socio-spatial phenomena. This article focuses on the problematic of limited inclusion of visual practices in geographical education, despite their didactic potential. Additionally, this article is based on the theoretical contributions of some authors such as: Lynch, regarding the image of the city; Sontag, on the social role of photography; Gomes, on visuality in geographical science; and Cavalcanti, on teaching about the city and Geography. One of the objectives of this research is to analyze how Geography teachers can produce photographic images for pedagogical purposes, turning those images into tools to interpret and teach urban space. Regarding the methodology, this qualitative research involved seven basic education teachers that participated in a formative study group, who also carried out photographic records in their cities and engaged in collective image analysis. It is noteworthy to notice that the choice of locations reflected the teachers’ experiences and perceptions, revealing different glances of the city. The results of the present study indicate that the act of photographing contributed to the problematization of the urban landscape and encouraged reflections on inequality, representations, and the city teaching. In conclusion, this study indicates that images expand the possibilities for reading the landscape and contribute to a more critical and meaningful pedagogical practice in geographical education.

Keywords: photography; urban space; geographical education; visual perception.

1 Introdução

As diversas representações imagéticas, em grande parte as fotografias, representam e compõem o campo visual da sociedade atual, além de estarem e comporem o próprio espaço urbano. É no movimento da vida cotidiana, ante o fenômeno urbano, que somos constantemente compelidos a ler a cidade, suas placas, sinais, palavras, outdoors, artes urbanas (grafites), ou seja, nos saltam aos olhos a multiplicidade dos signos urbanos, necessitando sua leitura como condição para transitar/viver nesse espaço.

O espaço geográfico, como a categoria central da Geografia (Haesbaert, 2014), tem uma relação intrínseca com as representações, costumeiramente com os mapas, mas não apenas eles, as mais variadas linguagens e imagens foram e são utilizadas pela Geografia, ao longo da sua constituição para a representação do espaço. Como bem afirmou Gomes (2017), a Geografia é uma forma de pensar, que interpreta as razões pelas quais as coisas estão situadas em posições espaciais diferentes, ela é reconhecidamente uma disciplina visual, por isso, pode-se afirmar que as imagens e os registros visuais do espaço nos auxiliam a constituir o pensamento geográfico.

Ao longo da história, as representações do espaço evoluíram com o avanço tecnológico dos meios de registro. No Renascimento[1] (entre os séculos XIV e XVI), por exemplo, a pintura italiana incorporou técnicas como a perspectiva e o ponto de fuga, criando a ilusão de tridimensionalidade nas imagens. Para Lefebvre (2006), esse período marcou o surgimento de uma nova forma de representar o espaço, especialmente nas artes e na arquitetura. Séculos depois, a invenção da fotografia no século XIX trouxe uma nova linguagem visual, ampliando as possibilidades de representar e interpretar o espaço urbano.

A compreensão do espaço como uma construção social, muitas vezes subordinada ao capital, é frequentemente encoberta pela visualidade das imagens. Fotografias publicitárias, como as de condomínios fechados em outdoors, por exemplo, exibem espaços idealizados e agradáveis, reforçando interesses comerciais e evidenciando a segregação urbana ao retratar um estilo de vida acessível apenas a uma parcela privilegiada da população. Essas imagens, presentes tanto na paisagem urbana (em placas e propagandas) quanto em representações do espaço, integram o cotidiano e o espaço vivido, influenciando a forma como os indivíduos percebem e vivenciam o espaço. São representações simbólicas carregadas de significados, atendendo tanto ao espaço de representação quanto à representação do espaço.

As imagens possibilitam análises das configurações espaciais e territoriais por meio da leitura visual, permitindo apreender nuances da realidade fundamentais à compreensão geográfica. Como linguagem, as fotografias podem enriquecer a educação geográfica, desde que sua representação do espaço e lógica visual sejam criticamente examinadas, já que frequentemente são vistas como neutras, “transparentes”. Assim, “a educação do olho deve considerar e apoiar a percepção visual do espaço” (Lefebvre, 2006, p. 184).

Partindo dessa problemática da presença das imagens na vida cotidiana, logo, também da sua presença na educação, este artigo tem como objetivo refletir sobre o uso da fotografia como linguagem na educação geográfica, explorando sua potencialidade para a leitura do espaço urbano. As reflexões aqui apresentadas são resultado de uma pesquisa desenvolvida durante o curso de doutorado, cuja proposta incluiu a formação de um grupo de estudos com sete professores de Geografia da educação básica (Ensino Fundamental – Anos Finais e Ensino Médio). Entre as atividades práticas realizadas, destaca-se o denominado “exercício do olhar”, que consistiu em um trabalho de campo pela cidade. Nessas ocasiões, os professores registraram fotograficamente diferentes aspectos do espaço urbano com a intenção de utilizar essas imagens como recurso didático em sala de aula. A partir dessa experiência, o artigo propõe uma análise da perspectiva dos professores sobre o espaço urbano de suas cidades e discute o papel da fotografia como ferramenta no processo de ensino e aprendizagem de Geografia.

2 A paisagem urbana e sua semiótica

A primeira experiência bem-sucedida em fixar uma imagem em um suporte foi realizada pelo inventor Joseph Nicéphore Niépce, em Saint Loup de Varennes, no leste da França por volta da década de 1820. A imagem obtida, considerada como uma das primeiras fotografias, representa parte dos telhados dos prédios vizinhos vistos de uma janela, ou seja, esse primeiro registro fotográfico é um fragmento da cidade, da sua paisagem. Os avanços técnicos das câmeras, sobretudo a possibilidade de se deslocar carregando os equipamentos junto do fotógrafo, fizeram com que a paisagem urbana, fosse a temática principal escolhida pelos fotógrafos, como indica Buitoni (2013):

Assim que a fotografia começou a se disseminar no mundo ocidental, as cidades se tornaram imediatamente objeto dos fotógrafos. Afinal, construções, ruas, jardins e monumentos eram o entorno em que fotógrafo e câmera se situavam. Pessoas também eram registradas, mas a fotografia é primeiramente espacial. Representadas em desenhos e gravuras, as cidades já vinham sendo acompanhadas de todo um imaginário figurativo. Quando a fotografia surgiu, muitas cidades tinham consolidado determinadas imagens que sintetizavam sua identidade visual (Buitoni, 2013, p. 111, grifo nosso).

O espaço urbano paulatinamente vai inspirando diversas representações artísticas, sendo tema recorrente não só na fotografia, mas também na pintura e na literatura ao longo da história. Artistas de diferentes partes do mundo exploraram visualmente as formas e sentidos da cidade. Nos romances de Ítalo Calvino, nas poesias de Oswald de Andrade e Carlos Drummond de Andrade, e nas pinturas de Tarsila do Amaral, que retratou São Paulo e Rio de Janeiro, a cidade aparece como cenário e objeto de interpretação. Assim, como destaca Canevacci (2004), a cidade é “narrada com diversas técnicas interpretativas”, entre elas, a fotografia.

De acordo com Susan Sontag (2015), as fotografias captam a realidade e são uma forma de interpretação do mundo; a autora também descreve que o tema dos primeiros fotógrafos foi justamente a cidade, e tal qual o flâneur de Baudelarie, esses profissionais exploravam, rondavam, percorriam e descobriam o urbano, fazendo suas fotografias. É neste contexto que surgem os conhecidos cartões postais, lançados na Europa na segunda metade do século XIX, com o intuito fundamental de sintetizar a identidade visual das cidades. “Além da comunicação verbal entre pessoas, a imagem fotográfica trazia informações a respeito do espaço em que as pessoas viviam e muitas vezes da história que o impregnava. O novo formato podia ser remetido, guardado, colecionado, exposto; houve uma verdadeira expansão comunicativa da fotografia” (Buitoni, 2013, p. 124).

Os cartões postais são representantes elementares da fotografia usada na comunicação visual do espaço urbano. Nesses cartões reproduzem-se cenas citadinas diversas, como o modo de vida da população, mas principalmente voltam-se para as formas da cidade, com destaque para as formas arquitetônicas, sedimentando a identidade visual dos espaços urbanos na fotografia.

Isso posto, estabelece-se a importância da fotografia como um meio para o registro da paisagem urbana. O espaço urbano é uma construção social de diferentes grupos como indica Cavalcanti (2013), que ao longo do tempo criam lugares a partir de um conjunto de objetos (ruas, calçadas, praças, prédios, casas etc.), espaços públicos e privados, tornando a vida na cidade possível; ao mesmo tempo, a cidade se constitui como obra, cenário, ou palimpsesto tornando-se também objeto das representações visuais.

A paisagem urbana é heterogênea e, por meio dela, tem-se pistas, sinais para compreender o urbano e seus fenômenos. Para Santos (2012),

[...] a paisagem urbana pode ser definida como o conjunto de aspectos materiais, através dos quais a cidade se apresenta aos nossos olhos, ao mesmo tempo como entidade concreta e como organismo vivo. Compreende os dados do presente e os do passado recente ou mais antigo, mas também compreende elementos inertes (patrimônio mobiliário) e os elementos móveis (as pessoas e as mercadorias) (Santos, 2012, p. 191).

Carlos (2001) pontua que a paisagem urbana e a sua constituição revelam a dimensão necessária da produção do espaço, ocultando e mostrando aspectos, sendo uma manifestação formal, imediatamente perceptível, que pode ser representada, fotografada.

A paisagem urbana é a expressão da ‘ordem’ e do ‘caos’, manifestação formal do processo de produção do espaço urbano, colocando-se no nível do aparente e do imediato. O aspecto fenomênico coloca-se como elemento visível, como a dimensão do real que cabe intuir, enquanto representação de relações sociais reais que a sociedade cria em cada momento do seu processo de desenvolvimento. Consequentemente, essa forma apresentar-se-á como histórica, especificamente determinada, logo concreta (Carlos, 2001, p. 36).

As contradições do espaço, tanto a ordem e o caos, são revelados na paisagem urbana: a segregação socioespacial, a distribuição desigual da renda e o acesso aos serviços de infraestrutura, por exemplo, estão visíveis nela, são aspectos perceptíveis.

Portanto, a cidade é o lócus privilegiado para compreender as mutações da paisagem, e a sua característica de palimpsesto, com formas de distintos períodos reescritas, juntamente com a vida que a anima incessantemente, construindo, renovando ou mantendo as formas. Mas, como as fotografias podem contribuir para estudar essa paisagem? Qual é a relação entre imagem e cidade? Ora, a fotografia é um signo, que pode representar esse outro aglomerado de signos que compõem a cidade, constituindo a sua imagem. A cidade então pode ser apreendida como espetáculo, como imagem, sendo as representações basilares para esse entendimento (Ferrara, 2000).

Os estudos que relacionam as imagens à cidade, sejam mentais ou materiais, iniciaram-se com maior ênfase a partir de 1960 e vêm se intensificado nas pesquisas em áreas como a Geografia e a Arquitetura. Dentre os trabalhos com a temática da imagem da cidade, destacam-se as contribuições de Kevin Andrew Lynch, urbanista norte-americano que investigou a paisagem urbana – tomando como base a percepção dos cidadãos, aspectos que podem ser vistos e lembrados – das cidades de Boston, Jersey City e Los Angeles, propondo alguns princípios sobre a forma visual das cidades. Para Lynch:

Olhar para as cidades pode dar um prazer especial, por mais comum que possa ser o panorama. Como obra arquitetônica, a cidade é uma construção no espaço, mas uma construção em grande escala; uma coisa só percebida no decorrer de longos períodos de tempo. [...] a cada instante, há mais do que o olho pode ver, mais do que o ouvido pode perceber, um cenário ou uma paisagem esperando para serem explorados. [...] cada cidadão tem vastas associações com alguma parte de sua cidade, e a imagem de cada um está impregnada de lembranças e significados (Lynch, 2011, p. 1).

A base da pesquisa de Lynch sustenta-se nas imagens mentais da cidade, ou seja, as representações mentais formadas pelos sujeitos a partir da sua experiência e percepção do espaço; seu foco não é a imagem na sua materialidade, como uma fotografia ou pintura, mas aquelas formadas mentalmente por meio da ação dos atores no cenário urbano. Como procedimento metodológico, Lynch realizou uma série de entrevistas, em que solicitava a descrição de lugares, a elaboração de desenhos, o reconhecimento fotográfico e a ‘solicitação’ de passeios imaginários aos participantes. Assim, propôs como a organização visual do espaço urbano compõe uma imagem mental dos indivíduos, evidenciando o conceito de imaginabilidade.

Isto nos leva à definição daquilo que se poderia chamar de imaginabilidade: a característica, num objeto físico que lhe confere uma alta probabilidade de evocar uma imagem forte em qualquer observador dado. É aquela forma, cor ou disposição que facilita a criação de imagens mentais claramente identificadas, poderosamente estruturadas e extremamente úteis do ambiente (Lynch, 2011, p. 11).

Ao estudar o conteúdo das imagens produzidas pelos usuários e os efeitos dos objetos físicos perceptíveis, Lynch propôs cinco elementos que remetem a formas físicas: vias, limites, bairros, pontos nodais e marcos[2]. Para ele, a percepção da cidade é parcial e fragmentada, e quase todos os sentidos são operados de forma combinada para gerar a imagem mental. Assim, o sujeito seleciona, organiza e confere significado àquilo que vê.

Lynch destacou a importância do que ele denomina de uma aprendizagem perceptiva do ambiente, isto é, a necessidade de se aprender a ver as formas, inclusive aquelas ocultas na imensidão das cidades, destacando que “ampliar e aprofundar nossa percepção do ambiente seria dar continuidade a um longo desenvolvimento biológico e cultural que avançou dos sentidos do tato para os sentidos distantes, e destes para as comunicações simbólicas” (Lynch, 2011, p. 14).

Além desse estudo pioneiro, voltado à percepção da cidade, outras investigações tratam das imagens advindas da percepção com a representação material e imaterial dos sujeitos. Destaca-se, no Brasil, exemplificativamente, os estudos da arquiteta Lucrécia D´Aléssio Ferrara, que, a partir do final da década de 1980, embasada na teoria semiótica de Peirce e estabelecendo diálogos com o geógrafo Milton Santos, propõe a Semiótica do ambiente urbano.

De acordo com Ferrara (1988), a cidade é o espaço de articulação de diversos, múltiplos e distintos signos, é um palco de transformações, uma obra da construção humana, um espetáculo, ou seja, existe um contexto de linguagem da e na cidade, chamado por ela de texto não-verbal[3], que pode ser lido pelos usuários, uma vez que a realidade sígnica exige interpretação.

Ruas, avenidas, praças, monumentos, edificações configuram-se como uma realidade sígnica que informa seu próprio objeto: o contexto urbano. Nele se aglutinam, num único conjunto, várias outras linguagens: a urbanização, a arquitetura, o desenho industrial dos equipamentos, a publicidade, a programação visual, a tecnologia decorrente do processo de industrialização, os veículos de comunicação de massa. Entretanto, o elemento que aciona esse contexto é o usuário, e o uso é a sua fala, sua linguagem. A transformação da cidade é a história do urbano como significado da cidade. Sua vitalidade nos ensina que o usuário pensa, deseja, despreza, revela suas escolhas, tendências e prazeres (Ferrara, 1988, p. 4).

A cidade é assim composta por um conjunto de signos não-verbais, que, em intersemiose com o verbal, visual, sonoro, táctil, olfativo, compõem essa paisagem. Como salienta Ferrara (1988), são índices que identificam e referenciam a cidade na medida em que nela se inscrevem. A cidade é o lugar primordial do signo não-verbal. “Os textos não-verbais grafados no espaço urbano não só preenchem, mas constituem marcas, sinais, pontos de referência que garantem um trânsito informacional da cidade com o usuário e criam, produzem, contextualmente, os lugares, os ‘pedaços’ urbanos. [...] os textos não-verbais qualificam as peculiaridades da cidade, e com isso, a identificam (Ferrara, 1988, p. 14).

A partir de sua proposição teórica, Ferrara assinala que o estudo da semiótica do ambiente urbano – tendo como base Peirce – pode ser realizado por meio de três operações: percepção, leitura e interpretação. A percepção, é o primeiro nível, propositura ou etapa, sendo justamente a capacidade de adquirir e reter informações sobre a cidade a partir da percepção e da vivência do sujeito nesse espaço.

A percepção urbana é uma prática cultural que concretiza certa compreensão da cidade e se apoia, de um lado, no uso urbano e, de outro, na imagem física da cidade, da praça, do quarteirão, da rua, entendidos como fragmentos habituais da cidade. Uso e hábito, reunidos, criam a imagem perceptiva da cidade que se sobrepõe ao projeto urbano e constitui o elemento de manifestação concreta do espaço. Entretanto, essa imagem, porque habitual, apresenta-se homogênea e ilegível (Ferrara, 1988, p. 3).

Essa operação perceptiva do espaço urbano, compreende dois aspectos: o primeiro vinculado às questões físicas materiais da cidade, isto é, suas formas, que são percebidas pelo sujeito advindas pelos usos da cidade, que considera onde a pessoa vive, por quais lugares ela circula, criando deste modo uma imagem mental perceptiva, que se constitui como memória desses lugares. É o uso da cidade que cria uma imagem perceptiva no usuário, que se sobrepõe, por exemplo, à intenção do arquiteto, que planejou aquele local e sua função, “lembramos do nosso lazer em uma praça e não da sua proposta urbanística” (Ferrara, 1988, p. 24), ou seja, o uso traz significados distintos e individuais para as formas da cidade por cada pessoa.

A percepção urbana constitui-se a partir das práticas espaciais dos sujeitos na cidade ao mobilizarem seus sentidos (o espaço percebido e vivido), retendo os signos não-verbais. Entretanto, por ser habitual e corriqueira, muitas vezes torna-se ilegível e substancial, como a autora destaca; ou seja, esses signos se naturalizam e passam despercebidos de uma reflexão aprofundada sobre eles. “Natural, envolvente, quotidiano, o texto não-verbal é um texto silencioso que precisa ser revelado pela leitura, na medida em que é ela que lhe dá relevo significativo ao mesmo tempo que o torna presente” (Ferrara, 1988, p. 16).

A segunda operação destacada por Ferrara (1988) é a leitura dos signos da/na cidade, não apenas verbais (como nomes de ruas, lugares ou placas), mas também os não-verbais (marcas, desenhos, sinais, setas, cores, sons, cheiros etc.). O ato de ler os signos não-verbais não possui uma regra, uma forma pré-estabelecida, com uma ordem sistematizada e convencional (da esquerda para direita, por exemplo, como se procede com a lógica do texto verbal), portanto, a leitura se dá nas experiências individuais e coletivas dos sujeitos na cidade e no seu cotidiano. “Os textos não-verbais acompanham nossas andanças pela cidade e produzem-se, completam-se, alteram-se no ritmo de nossos passos, motorizados ou não” (Ferrara, 1988, p. 12).

Essa leitura não se refere a uma visão ‘purista’, como diria Santaella (2012), restrita apenas à decifração de letras, mas, sim, a uma expansão do conceito de leitura. Por conseguinte, o leitor lê a variedade de sinais e signos (sinais de trânsito, placas, luzes dos semáforos, nomes de ruas, placas de estabelecimento, propagandas etc.) de que as cidades contemporâneas estão repletas.

[...] com o surgimento dos grandes centros urbanos e a explosão da publicidade, a escrita, inextricavelmente unida à imagem, veio crescentemente se colocar diante dos nossos olhos na vida cotidiana. Isso está presente nas embalagens dos produtos que compramos, nos cartazes, nos pontos de ônibus, nas estações de metrô, enfim, em um grande número de situações em que praticamos o ato de ler de modo tão automático que nem chegamos a nos dar conta disso. [...] há o leitor da cidade, leitor da miríade de signos, símbolos e sinais em que se converteu a cidade moderna, uma verdadeira floresta de signos (Santaella, 2012, p. 11, grifo nosso).

A cidade estrutura-se, assim, como o local de uma incontável infinidade de signos, cuja leitura é uma das etapas necessária para os usuários que nela vivem. Ao tratar da leitura semiótica, Ferrara (1988) propõe que um dos primeiros exercícios a serem realizados é desenvolver a capacidade de surpresa, superando a simples descrição do espaço urbano para atingir posições mais ambiciosas. Segundo a autora, o uso habitual torna o urbano ilegível e, para romper esse hábito, propõe os recursos audiovisuais, e de maneira especial indica as fotografias para tal exercício.

[...] essa leitura não pode prescindir do recurso de veículos audiovisuais, notadamente a fotografia. Operando simultaneamente com todos os índices, a documentação audiovisual estimula a associação de ideias acionando comparações que dão à leitura dinamicidade, produção, transformação (Ferrara, 1988, p. 17).

Além das imagens estarem presentes no ambiente urbano, as próprias fotografias realizadas desse ambiente são recursos pertinentes para ler a paisagem urbana. “A máquina fotográfica pode ser um instrumento eficaz para fazer ver o espaço habitual do cotidiano e desempenhar, [...] um papel detonador da capacidade perceptiva, ou um indicador do estágio dessa percepção” (Ferrara, 1993, p. 22).

Deste modo, ler a cidade é um exercício importante para entender a lógica urbana e suas nuances, passando a interpretá-la. Segundo Ferrara (1988), tal leitura é uma atividade didática, capaz de desenvolver o pensamento e as representações, além de ser condição necessária para explicar o fenômeno urbano. As representações, no caso as fotografias, podem expor as fissuras e contradições das cidades, uma vez que “conhece-se o fenômeno urbano através da linguagem que o representa e constitui a mediação necessária para sua percepção: não pensamos o urbano senão através de seus signos” (Ferrara, 1993, p. 202).

No que tange a educação geográfica, especialmente os conteúdos e temáticas voltadas ao urbano, entende-se que essas três operações: percepção / leitura / interpretação, podem ser adotadas como um encaminhamento didático para uma análise dos arranjos espaciais urbanos. A partir de cenas específicas do cenário urbano, considerando determinado recorte (neste caso, operado pelas fotografias), é possível ler e interpretar a cidade, sendo que a interpretação surge da própria percepção e da leitura desses signos, auxiliando no processo de conhecimento do ambiente urbano, na capacidade de aprender e de inferir sobre esse espaço. A partir dessa perspectiva teórica adotada, brevemente exposta aqui, apresenta-se na sequência a pesquisa desenvolvida.

3 Metodologia da pesquisa

Diversas pesquisas vêm sendo desenvolvidas com o intuito de compreender os processos de ocupação, uso e organização do espaço urbano, especialmente diante do cenário global em que as cidades se consolidaram como o principal palco da vida social. Atualmente, a maior parte da população mundial vive em centros urbanos, o que torna relevante o estudo das dinâmicas urbanas. No campo da educação geográfica, essa temática tem sido explorada, uma vez que a cidade e o modo de vida urbano constituem conteúdos presentes nos currículos escolares e são fundamentais para uma formação crítica dos estudantes.

Como argumenta Cavalcanti (2012), a relevância do estudo sobre a cidade não reside apenas no fato de ser um conteúdo que faz parte da Geografia escolar, mas constitui-se como um dos caminhos para a formação da cidadania, isto é, a possibilidade de capacitar as pessoas para viverem de forma plena a cidade, exercendo uma efetiva participação, desenvolvendo a consciência da necessidade de lutar pelo direito à cidade. Ao compartilhar ideias, experiências e representações sobre o espaço urbano no ambiente escolar os estudantes podem desenvolver uma compreensão crítica sobre ele.

A análise e os dados apresentados neste texto foram sistematizados a partir de uma das etapas da pesquisa realizada durante o curso de doutorado em Geografia. Participaram sete professores da educação básica que atuam nas cidades de Francisco Beltrão e Marechal Cândido Rondon, nas regiões Oeste/Sudoeste do Paraná. A escolha dos participantes se deu considerando a disponibilidade para participar das atividades propostas e o interesse prévio demonstrado em práticas pedagógicas voltadas ao uso de imagens. O estudo adotou uma abordagem qualitativa, com foco na compreensão das percepções e práticas dos professores em relação ao uso de fotografias na leitura e ensino do espaço urbano.

A coleta de dados foi organizada em três etapas principais. Na primeira, realizaram-se encontros de estudo, na qual foram discutidos princípios da linguagem fotográfica, destacando-se que a fotografia não representa uma cópia da realidade, mas sim um olhar subjetivo e um recorte do espaço-tempo feito por quem fotografa.

Na segunda etapa da pesquisa, foi realizado um trabalho de campo intitulado “exercício do olhar”, previamente planejado, no qual os professores utilizaram seus celulares para produzir registros fotográficos dos espaços urbanos selecionados. Cada docente assumiu o papel de autor das imagens, exercitando um olhar próprio sobre a cidade e a paisagem, realizando recortes particulares conforme suas percepções e experiências. Os participantes haviam indicado e escolhido, com antecedência, quatro locais que consideravam significativos para visitar e fotografar, de modo a refletir diferentes aspectos do espaço urbano e de seu potencial didático. As fotografias produzidas compuseram um mosaico de olhares, que revelam múltiplas formas de perceber e representar a cidade (figuras 1 e 2).

Criou-se um protocolo, que funcionou como roteiro reflexivo, incentivando os docentes a problematizarem os locais escolhidos e a refletirem sobre os signos e elementos urbanos capturados. Uma das indicações foi de que as fotografias pudessem posteriormente adquirir um caráter didático em suas aulas, usando-as com os estudantes. Os professores selecionaram diferentes pontos de vista da cidade, optando por locais que já conheciam ou que despertavam o interesse em conhecer. Cada participante escolheu intencionalmente a posição e o enquadramento a partir dos quais realizaria seus registros. Durante a atividade, foi enfatizada a importância do planejamento na produção das imagens, refletindo sobre o ato de fotografar: o quê, de que forma e em que local/posição. Estabeleceu-se como critério que cada professor poderia produzir apenas seis fotografias, sem a possibilidade de edição, aplicação de filtros ou exclusão de imagens. Essa limitação visava estimular um olhar mais atento e crítico, exigindo maior reflexão e intencionalidade no momento do registro fotográfico.

Para estruturar essa etapa metodológica da pesquisa, consideraram-se os princípios teóricos propostos por Gomes (2013), evidenciado a concepção de espacialidade. Como afirma o autor: “espacialidade é o conjunto formado pela disposição física sobre esse plano de tudo que ele contém. Corresponde, assim, ao resultado de um jogo de posições relativas de coisas e/ou fenômenos que se situam, ao mesmo tempo, sobre esse mesmo espaço” (Gomes, 2013, p. 17).

O desafio proposto aos professores de elencar os lugares da paisagem urbana para olhar e, consequentemente, fotografar, esteve embasado no que Gomes (2013) denomina de ponto de vista. A palavra ponto, segundo o autor, indica um lugar determinado, seja ele concreto ou metafórico, e, ocupando aquele ponto, aquela posição, vemos algo que não veríamos se estivéssemos em outra posição.

O ponto de vista é a posição que nos permite ver certas coisas. O exame da espacialidade, onde estão situados o “olhar” e o “olhado”, nos abre todo um campo inédito de análise. Empregar a expressão ponto de vista com um sentido metafórico de concepção quer dizer que, tal qual quando olhamos uma paisagem, escolhemos a posição do nosso olhar e, a partir dessa posição, serão determinados o ângulo, a direção, a distância, entre outros atributos que são posicionais (Gomes, 2013, p. 20).

Além do ponto de vista, outras duas noções propostas por Gomes (2013) balizaram essa atividade: a composição e a exposição. A composição nada mais é do que um conjunto de formas, cores ou coisas, é uma combinação estruturada de diversos elementos. Como afirma Gomes (2013), a paisagem é, nesse sentido, sempre uma composição, diversos elementos (naturais, culturais, sociais) se associam e configuram uma paisagem, portanto, “analisar uma composição é compreender sua espacialidade, o lugar dos elementos nesse conjunto” (Gomes, 2013, p. 22).

Esses registros da cidade implicam também a noção de exposição, que é definida pela situação espacial. Nas palavras de Gomes (2013), a exposição envolve uma exterioridade, instituindo o que deve ser exibido e o que deve ser escondido, por exemplo, um lugar privilegiado de exposição são os espaços públicos onde se estabelece socialmente o que deve ser visto, olhado, observado, apreciado, julgado ou não.

Por fim, na terceira etapa, realizou-se um novo encontro em que os professores apresentaram e discutiram suas fotografias. Nessa ocasião, foram coletados depoimentos sobre a produção das imagens, as interpretações atribuídas aos espaços urbanos registrados, e o potencial didático das fotografias em contextos de sala de aula.

A análise dos dados foi realizada a partir do conteúdo das imagens produzidas e dos relatos dos professores, buscando identificar padrões de percepção, tipos de olhares (críticos, sensíveis ou estereotipados), e as possibilidades didáticas atribuídas às fotografias. Alguns questionamentos orientaram a análise da pesquisa e contribuíram para a compreensão das práticas dos professores participantes. Entre eles, destacam-se: como os docentes percebem os cenários urbanos e os signos presentes nesses espaços? Quais elementos da paisagem urbana foram selecionados em seus registros fotográficos? Esse olhar se revela crítico e sensível às dinâmicas de organização e produção do espaço, ou se limita a perspectivas estereotipadas? De que maneira o professor, enquanto sujeito que vivencia a cidade, produz imagens com potencial didático? E, por fim, quais locais da cidade foram escolhidos como objeto de observação e registro?

A seguir, são apresentadas as análises dos dados obtidos na terceira etapa da pesquisa, os quais foram organizados em três categorias principais: (1) A cidade é ensinada na escola? (2) O afastamento da cidade como estratégia para compreendê-la; e (3) A segregação socioespacial: as habitações. Essas categorias emergiram a partir das falas dos professores durante os encontros e das imagens produzidas, permitindo identificar percepções, distanciamentos e interpretações sobre o espaço urbano no contexto educativo.

4 A cidade é ensinada na escola?

A cidade e o espaço urbano são temas/conteúdos que compõem o currículo da Geografia na escola brasileira. No Estado do Paraná esse tema encontra-se no 6º ano do Ensino Fundamental, sendo estudado “o Espaço urbano e suas paisagens”. No diálogo com os professores, durante os encontros, o tema da cidade nos anos finais foi apontado por uma das professoras (Professora B), relatando o seguinte:

Esse negócio de ter que ver o que o aluno traz de casa, ele traz muito pouco. Eu acho muito perigoso essa história de ter que fazer sentido, tudo tem que fazer sentido, tem que partir da realidade do aluno, tem que estudar o in loco do aluno... eu sei que é importante que ele conheça o ambiente que ele vive, mas essa coisa de ficar ao redor do que ele sabe... trabalhar a cidade que ele vê, que ele vive, beleza! Mas a ciência tem que avançar, isso parece muito empobrecido, mesmo porque a gente não trabalha a cidade, a gente não detalha aqui a cidade, esse assunto entra em um outro contexto, não tem um conteúdo para estudar a cidade, a gente estuda a hierarquia urbana, ninguém fica ali [explicando]: o que é uma cidade, não tem um assunto que trabalha a cidade, você trabalha a urbanização, o que é a urbanização, mas é uma outra abordagem (Professora B, 2018, grifo nosso)[4].

A partir da exposição da professora B de que a cidade não é ‘trabalhada’, não se aprofunda ou se detalha esse assunto nos anos finais do Ensino Fundamental, vê-se uma contradição em seu discurso, pois afirma que trabalha a hierarquia urbana, a urbanização, e, como ensinar esses temas sem abordar a cidade? O discurso da professora aponta para uma lacuna no currículo escolar ou na organização dos conteúdos, onde “a cidade” como objeto de estudo direto estaria ausente ou diluída. Isso indica uma possível dificuldade de articulação entre teoria e prática, ou entre conteúdos curriculares e experiências locais. Durante a conversa, questionou-se novamente a professora fomentando o debate: “então se a cidade fosse um dos temas das aulas como o ensinariam?”. Igualmente, a professora afirmou: “Nós não trabalhamos, o máximo que a gente chega, ainda chega por uma vontade nossa é o Paraná no 7º ano, a gente não entra em detalhes da cidade” (Professora B, 2018).

Então questiona-se: se a cidade, o espaço na escala local, não é ensinada, problematizada, questionada, como as vivências dos estudantes são então consideradas? Cavalcanti (2012) expõe que muitas vezes se apresenta aos alunos nas aulas um conjunto de conceitos com sua definição pronta (o que é: urbanização, conurbação, metrópole, rede urbana etc.), tal como indicou a própria professora: “a gente estuda hierarquia urbana”, porém, em muitas situações o estudante não consegue mobilizar essas informações para analisar os fatos e fenômenos no seu dia a dia, a própria cidade em que vive, cabendo ao professor a tarefa de mediar essas relações escalares.

Destaca-se que essa perspectiva de trabalho, em estabelecer relações entre os conteúdos e as escalas de análise como local/global, não pode ser generalizada como única indicação na educação geográfica, e depende do encaminhamento do professor, mas ela é necessária, sobretudo ao considerar o espaço vivido e suas relações com os temas ensinados na escola. A professora expressa certo ceticismo em relação à ideia de que o processo de aprendizagem pode justamente partir das experiências e do repertório prévio dos estudantes. Para ela, esse repertório é limitado e não suficiente para sustentar o ensino de conteúdos mais complexos. Esse argumento remete a uma visão tradicional de ensino, em que o professor é o principal detentor do conhecimento e o estudante ocupa um papel mais passivo, como receptor da informação.

Já outra professora salientou que essa temática é justamente a que ela consegue relacionar, com maior facilidade, ao cotidiano dos alunos:

Eu acho, por mais que os conteúdos que têm no livro eles acabam focando mais na questão da metrópole e dos grandes centros urbanos, que a gente consegue fazer essa contextualização [relacionar com a própria cidade]. Agora outros conteúdos já são mais difíceis, por exemplo: os continentes. Mas esse assunto é fácil de estabelecer links com a cidade, com a realidade deles, às vezes com algumas experiências que eles já viveram em outros lugares, ou que eles já conheceram tentando trazer essas considerações deles. Quando a gente trabalha a questão da urbanização, com os alunos, tem alguns que nunca saíram daqui, e quando você trabalha o que é uma cidade grande, uma metrópole, é muito importante o uso das imagens para eles se apropriarem de algo que não é a realidade deles, para fazer essa relação, porque o local deles passa a fazer sentido quando eles conhecem outros locais também, quando eles imaginam que moram numa cidade enorme, mas que na verdade é pequena (Professora A[5], 2018, grifo nosso).

A fala da Professora A revela uma postura reflexiva e aberta ao uso de estratégias didáticas que aproximem o conteúdo curricular da realidade vivida e percebida pelos estudantes. Pode-se inferir que ela ensina a cidade numa relação escalar (local, regional e global), avançando para além do conteúdo do livro didático, relacionando as experiências e percepções dos seus estudantes, do espaço urbano em que vivem, sendo as imagens, como ela destaca, importantes recursos didáticos justamente por possibilitarem a elaboração das representações mentais. Há uma valorização explícita do potencial pedagógico das imagens — como recurso para despertar a imaginação, ampliar a compreensão do mundo e possibilitar comparações com o lugar onde vivem. A professora usa as imagens para mediar o entendimento sobre espaços urbanos que os estudantes nunca visitaram, favorecendo uma construção comparativa e reflexiva do espaço.

Cavalcanti (2012) destaca a importância de se contemplar a experiência imediata e cotidiana do aluno com sua cidade, e, concomitante a isso, trabalhar os conceitos científicos, uma vez que a cidade como um conteúdo escolar não pode ser concebida apenas em sua forma física, mas como a materialização dos diferentes modos de vida, ou seja, como um espaço simbólico.

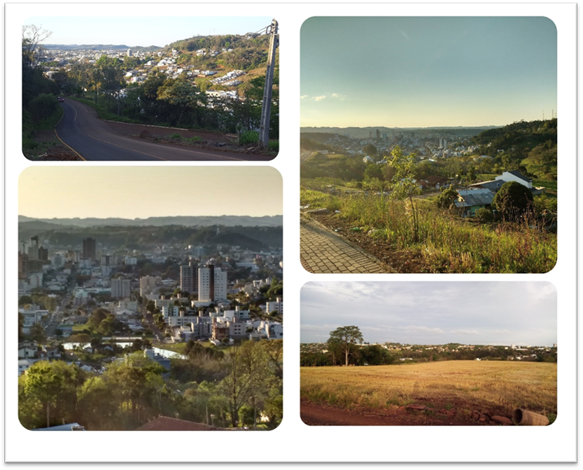

5 O afastamento da cidade para sua compreensão

Durante o trabalho de campo, os professores escolheram dois pontos elevados topograficamente, de onde era possível ter uma visão ampla da cidade segundo eles. A partir desses locais, realizaram fotografias (figura 1) com enquadramentos abertos e perspectivas distanciadas, buscando capturar a paisagem urbana em sua totalidade.

Em ambas as cidades os professores elencaram um ponto “mais alto” da cidade para fazer os registros. A maioria das fotografias realizadas pelos professores (cerca de 70%), são planos grandes sem destaque para detalhes ou personagens das suas cidades; em apenas duas fotografias realizadas na praça registraram pessoas. Entende-se que estudar a cidade a partir de pontos elevados e perspectivas distanciadas pode, sim, trazer contribuições relevantes, como a compreensão da estrutura urbana, observando a organização espacial da cidade como um todo — sua forma, expansão, densidade, áreas de concentração habitacional, presença de áreas verdes, zonas comerciais ou industriais. Porém, esse distanciamento também possui desdobramentos que carecem de ser problematizados, já que as imagens tomadas distantes não revelam os detalhes cotidianos da vida urbana. Essas representações podem didaticamente ser o ponto de partida para análises mais complexas e reflexões críticas sobre a cidade e sua organização, mas não o ponto de chegada, sendo fundamental que essa perspectiva seja complementada por outras — mais próximas, sensíveis e vivenciais do espaço urbano.

Figura 1 - Composição fotográfica: o afastamento da cidade

|

Fonte: PIRES, M. M. (org.). Trabalho de campo, Marechal Cândido Rondon e Francisco Beltrão. Paraná: [s. n.], 2018.

Essa escolha de um ponto de vista “alto” para fotografar, alude a duas questões: a primeira diz respeito ao papel na ciência geográfica, como indica Besse (2014) sobre o conhecido “voo do pássaro”, ou seja, as possibilidades que a Geografia passou a ter com o desenvolvimento da fotografia aérea (realizada em um balão ou avião) e como ela contribuiu para revelar a paisagem. A segunda implicação relaciona-se com a concepção de que, para aprender uma paisagem, é preciso afastar-se dela, consagrando uma forma de “ver” geográfica. Como indica Hollman (2013), tradicionalmente propôs-se na Geografia uma série de atividades, principalmente desenvolvidas durante os trabalhos de campo, para dirigir e indicar o que, como e quando ver. Para a autora, essas instruções dadas indicam que estudar um espaço deveria ser a partir do ponto de observação mais alto, dirigindo-se assim a forma de olhar.

Tradicionalmente, o ponto de vista alto, esse modo de visualização do espaço que remonta às descrições topográficas do século XVI (Hollman, 2013), está ligado à ideia de domínio do território para representá-lo, ou como uma forma técnica de estudos, mas não de apreciação estética e entendimento das dinâmicas da paisagem.

Souza (2007) problematiza essa questão ao indicar também que tradicionalmente as “profissões espaciais”, começando pela Geografia, procedem a uma espécie de “visão de sobrevoo” nos seus estudos, enxergando e analisando as sociedades e seus espaços quase sempre “do alto” e “de longe”; porém, essa perspectiva do olhar é própria do Estado. Essa visão de sobrevoo implica na problemática de:

considerar os homens e os grupos “de longe”, sem adentrar as suas casas, sem mergulhar em seu quotidiano, sem sentir os odores da pobreza, sem ouvir os sons do desespero ou os gritos de libertação. É desse ângulo que se pode dizer que muitos pesquisadores têm negligenciado (ou banalizado) aspectos importantes do estudo dos produtores do espaço (Souza, 2007, p. 104).

Muitas vezes, o afastamento para a compreensão da paisagem, está assentado numa falsa interpretação, que o observador precisa se afastar do objeto observado para compreendê-lo, para que então esse exercício seja “científico”. Gomes (2017) salienta que para ver certas coisas, de fato é preciso criar uma condição espacial de afastamento delas.

Porém, questionam-se essas fotografias realizadas pelos professores e seu caráter didático: o que se pode extrair das imagens em um ângulo aberto e distante tomadas de lugares mais altos, além das formas materiais que se observa e da expansão territorial da cidade? Como considerar os aspectos intra-urbanos da cidade no seu estudo? Souza (2017) indica que a organização interna da cidade e sua dinâmica é a chave para a compreensão dos processos sociais que animam o núcleo urbano, uma vez que todos estão diretamente envolvidos na dinâmica da produção do espaço, sendo essencial para compreender a complexidade da cidade enquanto produto social. Assim, afirma-se que essas fotografias realizadas possuem obviamente um potencial didático, mas é fundamental sua leitura e problematização, considerando outras escalas e perspectivas de análise conjuntamente.

6 A segregação socioespacial: as habitações

A segregação socioespacial é a expressão mais evidente da forma desigual como o espaço urbano é produzido nas cidades contemporâneas. As desigualdades sociais se materializam na paisagem, nas formas urbanas e na fragmentação do território, refletindo-se especialmente nas moradias. As residências tornam visíveis as diferenças entre aqueles que dispõem de recursos para viver em casas bem estruturadas — muitas vezes cercadas por altos muros, até mesmo de vidro — e aqueles que habitam construções precárias, majoritariamente construídas por seus próprios moradores, situadas em áreas periféricas. Esses territórios, frequentemente resultantes de ocupações irregulares, são marcados pela exclusão, fruto de um processo de especulação imobiliária que empurra grande parte da população para zonas de risco ou de baixo valor econômico.

Como afirmou Carlos (2001), a segregação espacial, que é fruto da distribuição de renda estabelecida no processo de produção do espaço, aparece no acesso a determinados serviços, à infraestrutura, nos meios de consumo coletivo, e a disparidade é ainda maior quando se observam as áreas destinadas à moradia. É nesse aspecto que a paisagem urbana evidencia as contradições de classe.

A paisagem urbana, produto da história social dos homens, pode ser apreendida, segundo Carlos (2001), justamente por três aspectos visuais: a) as cores, que indicam, por exemplo, a predominância do verde nos bairros arborizados ocupados pela população com alto poder aquisitivo, o vermelho das ruas sem pavimentação (presente na figura 2 feita por uma das professoras), a cor dos tijolos das casas inacabadas, ou os vidros fumês nos prédios modernos que refletem a cidade; b) o arranjo dos bairros, que possuem o traçado das ruas diferenciado, seja pela topografia, ou pelo tipo irregular ou não de ocupação; c) a movimentação das pessoas, marcada pelo ritmo da vida urbana. Assim, são cores, lugares e indivíduos que compõem a paisagem urbana, que não é homogênea e é socialmente desigual.

A experiência urbana prévia dos professores os conduziu a escolher os lugares, os pontos de vista, e norteou a produção das imagens. Como salienta Ferrara (1993), essa percepção não é passível de ser decodificada imediatamente, mas ela se faz representar, é substituída por aquela imagem urbana que é então, seu signo, a fotografia neste caso que os professores produziram “[...] essa imagem urbana não é estanque ou rígida, mas é flagrada num processo fluido, dinâmico e seletivo: apreende-se capta-se essa representação a partir do repertório cultural e individual” (Ferrara, 1993, p. 72).

Figura 2 - Composição fotográfica: as habitações e parque da cidade

|

Fonte: PIRES, M. M. (org.). Trabalho de campo, Marechal Cândido Rondon e Francisco Beltrão. Paraná: [s. n.], 2018.

A segregação socioespacial pode ser observada também em cidades médias e pequenas, como revelam as fotografias (figura 2) realizadas pelos professores. Como afirma Vasconcelos (2016), as cidades brasileiras podem ser examinadas por essa perspectiva que gera uma fragmentação, entre bairros residenciais afluentes, loteamentos fechados, conjuntos habitacionais, áreas periféricas precárias, favelas etc. territórios diferentes e fragmentados de uma cidade heterogênea.

Durante o trabalho de campo, os professores de Francisco Beltrão-PR escolheram como ponto para o registro um bairro novo na cidade que surgiu de uma ocupação irregular para fotografar. Uma das professoras participantes propôs o bairro, embora fosse uma área de difícil acesso e distante do centro da cidade, ela demonstrou interesse em conhecê-la, especialmente por trabalhar com estudantes que residem nesse local. Como relatou:

Eu me sinto pisando em ovos, como você aborda o problema de moradia, quando mais da metade da sala mora nessa ocupação, e eles não têm água em casa! Essa é a realidade que eu ainda não tive coragem de conhecer, por quê? Por conta da violência, mas hoje eu perguntei para alguns alunos, onde é, como faço para chegar lá, eu vou tomar coragem e quero ir lá. Mas foi repassado pela direção que muitos não têm água em casa, já estão sendo construídas algumas casas melhores, mas a maioria não tem água. Como você fala de problemas que às vezes é o cotidiano deles? Até então todas as turmas que eu trabalhava a gente estava falando de um mundo que não é deles, uma realidade que não é deles, agora é! A gente está falando de problemas sociais que são a realidade deles... (Professora A, 2018).

O discurso da Professora A revela um envolvimento afetivo, ético e profissional diante da complexidade de ensinar conteúdos relacionados à realidade social vivida pelos seus alunos. A fala expressa, sobretudo, um conflito entre o papel da docente ao ensinar os conhecimentos geográficos e a sua posição como sujeito social diante da vulnerabilidade dos estudantes. Isso indica também uma preocupação com o impacto emocional que esse tipo de conteúdo pode provocar nos estudantes, e com a sua própria postura ética ao tratá-lo. Ao relatar “a gente está falando de problemas sociais que são a realidade deles...”, a professora reconhece a potência de uma educação situada, conectada com o mundo vivido dos estudantes. Esse reconhecimento pode representar um passo importante na construção de uma educação geográfica mais comprometida com a cidadania, com a justiça social e com o direito à cidade.

A visita a esse bairro foi uma experiência significativa para os professores envolvidos, que tiveram um olhar crítico e sensível também para realizar suas fotografias, enfatizando as precárias condições de moradia dessa população. Como salienta Huerta (2015), esse contato com a realidade externa é fundamental, uma vez que as condições de extrema pobreza criam problemas que a escola deve encarar. “La escuela debe recuperar su capacidad reflexiva para pensar y ayudar a resolver la problemática que se genera en estos contextos turbulentos y comprometerse activamente para que sus alumnos no queden marginados del sistema ni segmentados dentro de él” (Huerta, 2015, p. 94).

Diferentemente do grupo de professores de Francisco Beltrão-PR, que escolheu um bairro periférico para observar as disparidades na paisagem urbana por meio das moradias, o grupo de professores de Marechal Cândido Rondon-PR concentrou seu olhar em áreas centrais da cidade, registrando locais como a praça e o parque municipal, que possuem uma certa estética ligada aos aspectos naturais.

A respeito dos locais registrados, como o parque com vegetação e o lago (figura 2), é importante destacar que essa escolha de ponto de vista pode ser problematizada, especialmente ao se utilizarem fotografias neste estilo em sala de aula, pois há o risco de se reforçar estereótipos que associam a paisagem apenas a uma "composição bonita" ou que pressupõem a presença obrigatória de elementos naturais, como a vegetação — concepções que ainda persistem no imaginário de professores, estudantes e da sociedade em geral. Como indica Huerta (2015), é imprescindível uma atitude crítica dos docentes baseada na observação, sendo que o “[...] sentido de la observación, así como la capacidad para extraer elementos de reflexión constituyen un primer andamiaje para desarrollar un espíritu crítico ante cualquier escenario” (Huerta, 2015, p. 29).

Portanto, afirma-se a necessidade de uma educação visual, tanto dos estudantes quanto dos professores, para o exercício da observação e análise dos cenários urbanos (Cavalcanti, 2019), que são fragmentos da vida cotidiana, tendo a contribuição dos conceitos geográficos na compreensão e reflexão sobre o que eles representam, para que essa análise dos arranjos espaciais urbanos possa ser problematizada na escola.

Cabe pontuar, que alguns professores não planejaram suas fotografias com intenção didática, registrando as imagens sem um planejamento, especialmente por não participarem efetivamente na primeira etapa da pesquisa em que se discutiu-se sobre as imagens fotográficas. Esses registros só ganharam significado com a leitura dos professores após a atividade, quando refletiram sobre seus olhares e escolhas, assim o maior desafio foi conectar suas vivências com a produção de imagens úteis ao ensino. A falta de um planejamento para o que fotografar comprometeu o processo para alguns, como no caso da professora ‘E’[6], que afirmou: “se eu soubesse que as fotos seriam para a aula, teria feito diferente...”. A experiência revelou o potencial do exercício para ampliar a consciência crítica dos docentes sobre o espaço urbano e sua abordagem pedagógica.

7 Considerações

As linguagens imagéticas há tempos estão presentes no cotidiano da escola, em todos os componentes curriculares da educação básica, e sua importância é atestada pela pedagogia nos processos de ensino e aprendizagem e no desenvolvimento das funções psicológicas superiores. Do mesmo modo, na Geografia, a dimensão visual está na tradição dos estudos e do seu ensino, concebida como uma forma de conhecimento, uma disciplina visual (Gomes; Berdoulay, 2018).

Os temas, conteúdos e conceitos ensinados na Geografia escolar, como o espaço urbano, a cidade, podem ter como apoio as diferentes linguagens bem como as distintas categorias de imagens (mapas, pinturas, fotografias, vídeos etc.), que trazem elementos simbólicos para elaboração das representações mentais individuais dos estudantes, dando precisão aos pensamentos abstratos (Nascimento, 2015), logo, potencializam a aprendizagem em Geografia, e uma atuação cidadã ao se refletir sobre o espaço vivido.

A imagem, neste caso a fotografia da cidade, permite visualizar o arranjo espacial, principalmente as formas que compõem a paisagem. Uma leitura atenta de fotografias, por exemplo, permitirá ultrapassar a ideia da paisagem apenas como aspecto visível buscando seus significados, desvelando os processos que ocasionaram essas formas.

Nesta perspectiva, a cidade é um campo profícuo para compreender as mutações da paisagem. A cidade é o palco privilegiado dos signos não-verbais que se proliferam ininterruptamente, e são capturados pela fotografia, um signo que representará esse outro aglomerado de signos. Contudo, considera-se que o professor não seja apenas consumidor de imagens, mas também ‘produtor’, que aguce seus sentidos e faça o exercício de fotografar a cidade, visando e tendo autonomia para elaborar seus próprios recursos didáticos a serem utilizados em sala de aula.

Referências

BESSE, Jean-Marc. O gosto do mundo: exercícios de paisagem. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2014.

BUITONI, Dulcilia S. Cidade, paisagem, fotografia, emblemas. In: COSTA, Carlos; BUITONI, Dulcilia Schroeder. A cidade e a imagem. Jundiaí: Editora In House, 2013. p. 111-129.

CANEVACCI, Massimo. A cidade polifônica: ensaio sobre a antropologia da comunicação urbana. 2. ed. São Paulo: Studio Nobel, 2004.

CARLOS, Ana Fani A. A cidade. São Paulo: Contexto, 2001.

CAVALCANTI, Lana de Souza. A geografia escolar e a cidade: ensaios sobre o ensino de geografia para vida urbana cotidiana. 3. ed. Campinas: Papirus, 2012.

CAVALCANTI, Lana de Souza. A cidade ensinada e a cidade vivida: encontros e reflexões no ensino de Geografia. In: CAVALCANTI, Lana de Souza. Temas da geografia na escola básica. Campinas: Papirus, 2013. p. 122-143.

CAVALCANTI, Lana de Souza. Ensino de Geografia e cenários urbanos cotidianos: laboratórios para o desenvolvimento do pensamento geográfico. Punto Sur. Revista de Geografía de la UBA, Buenos Aires, p. 122-143, jul./dez. 2019.

FERRARA, Lucrécia d’Aléssio. Ver a cidade: cidade, imagem, leitura. São Paulo: Nobel, 1988.

FERRARA, Lucrécia d’Aléssio. Olhar periférico: informação, linguagem, percepção ambiental. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1993.

FERRARA, Lucrécia d’Aléssio. Leitura sem palavras. São Paulo: Editora Ática, 2000.

GOMES, Paulo César da Costa. O lugar do olhar: elementos para uma geografia da visibilidade. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2013.

GOMES, Paulo César da Costa. Quadros geográficos: uma forma de ver, uma forma de pensar. 1. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2017.

GOMES, Paulo César da Costa; BERDOULAY, Vincent. Imagens na geografia: importância da dimensão visual no pensamento geográfico. Cuadernos de Geografía - Revista Colombiana de Geografía, Bogotá, v. 27, n. 2, p. 356-371, 2018.

HAESBAERT, Rogério. O espaço como categoría e sua constelação de conceitos: uma abordagem didática. In: TONINI, Ivaine Maria; CASTROGIOVANNI, Antonio Carlos et al. (org.). O ensino de geografia e suas composições curriculares. Porto Alegre: Mediação, 2014. p. 109-121.

HOLLMAN, Verónica. Enseñar a mirar lo (in)visible a los ojos: la instrucción visual en la geografia escolar argentina (1880-2006). In: LOIS, Carla; HOLLMAN, Verónica (coord.). Geografía y cultura visual: los usos de las imágenes en las reflexiones sobre el espacio. Rosario: Prohistoria Ediciones, 2013. p. 55-78.

HUERTA, Ricard. La ciudad y sus docentes: miradas desde el arte y la educación. Barcelona: Editorial UOC, 2015.

LEFEBVRE, Henri. A produção do espaço. [S. l.: s. n.], 2006. Disponível em: https://gpect.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/06/henri_lefebvre-a-produc3a7c3a3o-do-espac3a7o.pdf. Acesso em 01 maio 2018.

LYNCH, Kevin. A imagem da cidade. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2011.

NASCIMENTO, Ruben de Oliveira. Meios visuais e desenvolvimento do pensamento no processo de ensino: contribuições da teoria de Vigotski. Educação e Filosofia, Uberlândia, v. 29, n. 57, p. 95-123, jan./jun. 2015.

SANTAELLA, Lúcia. Leitura de imagens. São Paulo: Editora Melhoramentos, 2012.

SANTOS, Milton. Manual de geografia urbana. 3. ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2012.

SONTAG, Susan. Ensaios sobre fotografia. Lisboa: Quetzal, 2015.

SOUZA, Marcelo Lopes. Diferenciação de áreas à diferenciação socioespacial: a visão (apenas) de sobrevôo como uma tradição epistemológica e metodológica limitante. Cidades, Chapecó, v. 4, n. 6, p. 101-114, 2007.

SOUZA, Marcelo Lopes. ABC do desenvolvimento urbano. 8. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2017.

VASCONCELOS, Pedro de Almeida. Contribuições para o debate sobre processos e formas socioespaciais nas cidades. In: VASCONCELOS, Pedro de Almeida et al. (orgs.). A cidade contemporânea: segregação espacial. 1. ed. São Paulo: Contexto, 2016. p. 17-37.